Об авторе:

Яна Дубинянская — украинская писательница, журналистка, сценаристка. Родилась в Феодосии, детство провела в Симферополе, училась во Львове и в Киеве. Работала журналистом в ведущих изданиях Украины, написала несколько киносценариев, опубликовала одиннадцать романов («Свое время», «Н2О», «Глобальное потепление», «Пансионат», «Сад камней», «Письма полковнику» и др.), множество рассказов и повестей.

Живет в режиме маятника в Киеве и в Крыму.

— Тут, — говорит Любко.

Нагибается пошарить под ковриком. Именно под этим, справа, а не возле соседней двери. И не остается никаких сомнений — тут.

Сомнения были раньше, когда мы шагали в ранних мартовских сумерках по мокрому асфальту, я адски устала и мало что могла разглядеть из-за сонной Володькиной головы на плече. Пахло дождем и промозглостью, и легкой гнилью уходящей зимы, и чуть-чуть — морем; а может, про море я себе и выдумала. И только разглядев в лучах случайных фар зеленую решетку вокруг школы на перекрестке, вычислила, что улица — та.

Когда мы свернули в проход между домами, засомневалась из последних сил, тот ли это двор. Их было два-три совершенно одинаковых, когда-то я вечно ошибалась и забредала не туда… Подъезд, единственный из всех — на высоком, в восемь ступенек, крыльце… потом этаж… квартира.

Любко добывает из-под коврика ключ, со второй попытки отмыкает дверь, впихивает в темный коридор сначала нашу с Володькой спортивную сумку, затем свой рюкзак. Выключателем клацает уже где-то в глубине квартиры; кажется, в большой комнате. Вхожу, прикрывая Володькины глаза ладонью лодочкой.

— Туда, — машет рукой Любко. — Хрущевская распашонка. Знаешь, подо что их проектировали?

Очень странно слышать, как он говорит по-русски. И непонятно, зачем — мы же тут одни… не может, что ли, переключиться обратно с тех самых пор, с вокзала?..

Прохожу в маленькую комнату. Диван стоит на том же месте; разумеется, другой диван. И письменный стол, тоже другой. На нем вместо аквариума — компьютер. Стены, насколько видно в рассеянном свете, проникающем из гостиной, оклеены однотонными пупырчатыми еврообоями.

Кладу спящего Володьку на диван, возвращаюсь.

— Под разводы, — отвечает Любко сам себе, он вообще говорит слишком много, забалтывая стресс. — При совке люди разводились, но не разъезжались, квартирный вопрос не позволял. А распашонка — очень удобно. У каждого своя территория. Но все под взаимным контролем.

Передергивает; как бы сделать, чтоб он заткнулся?.. На вокзале, когда Любко внезапно заговорил по-русски и взял на руки Володьку, хмурые мужики с полосатыми ленточками развернулись и пошли своей дорогой, едва заглянув мне в сумку и в паспорт с местной — до сих пор, ну да, — пропиской. А его, нашего культового поэта, разумеется, приняли за моего мужа… брррр. В литературных кругах он почему-то считается харизматичным и сексуальным, и это непостижимо.

Потом, в автобусе, Любко вполголоса разъяснил, что могло быть гораздо хуже, если б они прицепились, потребовали его паспорт. И даже предположил, что могли вычислить, кто он такой… ага, размечтался, кто его может знать в этой глуши?..

— Спим там, — он указывает в сторону маленькой комнаты, где я уложила сына. — Остальные комнаты у тети Васи под сдачу. Приказано постель не мять! — и коротко хихикает.

Ладно, разберемся; хохоток я пропускаю мимо ушей. Мы с Володькой на диване, а у него с собой спальник, бросит на полу.

Но вообще интересно:

— Кто она, эта тетя Вася?

Любко неопределенно рисует в воздухе указательным пальцем:

— Мы тут делали фест в нулевых, зависали у нее… тетка боевая, из старых коммуняк, но стихи любит. Говорила: можешь ночевать в любое время, Любушка, ключ под ковриком, только в остальных комнатах постель не мять… Пойдем на кухню, что ли?

— Что?.. зачем?

Выпала из разговора; ни о какой тетке-коммунистке мама не говорила. Сколько раз перепродавали эту квартиру?

— Действительно, незачем, — бросает он. — Ты же не пьешь, забыл. Там комп на столе стоит?

Киваю. Любко улетучивается.

А я все-таки прохожу на кухню. Хочу вымыть руки и поставить чай, но воды нет, как обычно, несмотря на новую мойку и никелированный смеситель. Для квартиры под сдачу тут сделали слишком претенциозный ремонт, плюс новая мебель, холодильник, телевизор, компьютер, — наверное, дерут сумасшедшие деньги в сезон. Если б не Любко, я никогда бы не оказалась здесь.

Наверное, я должна испытывать более сильные чувства. Наверное, я просто устала.

Выключаю свет и подхожу к окну. Голые верхушки деревьев, черные на темном, летом их кроны полностью скрывали двор, а по асфальту валялись зеленые шарики маклюры, похожие рельефом на маленькие мозги. Пятиэтажка напротив и склон невысокой горы с редкими огоньками. Точь-в-точь как раньше, правда?

Ностальгии не получается. Все другое. Слишком давно.

Любко возникает за спиной — отражение птичьей хвостатой головы в окне:

— Интернета нет. Малой твой дрыхнет, как суслик… А ты чего в темноте сидишь?

— Так. Сейчас пойду спать.

— Иди, я себе в гостиной спальник кинул… Завтра пойдем в город на разведку. Выясним, насколько все хреново.

Пожимаю плечами.

— Аська? Что с тобой?

— Ничего.

— Я же вижу.

Я не собиралась говорить, какое его дело и какая ему разница. Это мое прошлое, давно и окончательно мертвое, никто, кроме меня самой, не имеет к нему отношения.

— Да так… Просто это моя квартира.

* * *

Не совсем так. Квартира была бабушки и дедушки, а меня привозили сюда и оставляли на все лето. И потом еще на осень, зиму и весну — когда родители окончательно разбежались, и у мамы пошли косяками проекты и личная жизнь. Один раз она даже завтыкала со школой, я пропустила год, и это был лучший год моей жизни. Потом уже ходила в школу здесь, вот в эту, с зеленой решеткой, почти напротив дома… тут и началась жесть, о которой не хочется особенно вспоминать, пропустим. Настоящая жизнь все равно происходила в каникулы.

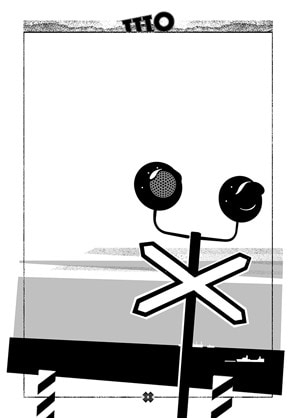

В этом городе всегда было тесно и нечем дышать. Сначала — потому что бабушка с дедушкой жутко за меня боялись и не разрешали выходить со двора, а на городской пляж с камешками, мутноватой водой и кучей народу водили за ручку. И даже в школу, потому что ведь дорога, перекресток — а если кто-нибудь не затормозит? Машин в те времена ездило у нас под окнами — примерно одна в десять-пятнадцать минут, ну, в сезон, конечно, побольше, — но историй-катастроф с расчлененкой ходило громадное количество, их любовно пересказывали друг другу, смакуя подробности. Особенно же славился такими историями вокзал, а конкретнее — железнодорожный переезд при входе на набережную. Право расширить до него свой обитаемый мир я выбила себе годам к двенадцати, и это была огромная победа демократии и прав человека в отдельно взятой точке земного шара.

Выйти со двора. Перейти дорогу на том самом перекрестке, оставив школьную зеленую решетку по левую руку — а по правую росла огромная ленкоранская акация, дерево моего детства, оно цвело розовым и пушистым, этими цветами было прикольно, как пуховкой, обмахивать лицо. Спуститься по улице, на которой гнездились друг возле друга две главные достопримечательности нашего городка, музей и галерея, дорогу к ним постоянно спрашивали отдыхающие. И переезд — круто вверх, как застывшая асфальтовая волна, перед ним все время горел или мигал красный фонарь и орала сирена, предупреждая о прибытии поезда, и надо было успеть. А одна девочка тоже думала, что успеет, застряла сандаликом в рельсе, и… В общем, иногда я останавливалась сильно заранее, чтобы переждать нескончаемый поезд, потому что была послушным и очень легковерным ребенком, да.

И море!..

Еще через пару лет я расширила свой мир и вовсе невообразимо — начала ездить сама на пляж за городом, туда, где песок был яркий и золотой, в море под прозрачной водой наслаивались друг на друга огромные камни, поросшие мохнатыми бурыми водорослями, а люди предпочитали идти в другую сторону от пирса, цивилизованную, с навесами, надувными горками и прочей фигней, оставляя дикую половину — мне и таким, как я. Дедушка с бабушкой предупреждали, чтобы я не разговаривала с незнакомцами. Но я разговаривала, конечно, и даже знакомилась.

А иначе, может быть, никогда и не уехала бы отсюда.

Вот был бы ужас.

* * *

Просыпаюсь и вижу, что Володьки рядом нет.

Взвиваюсь и бегу по квартире, едва не сбивая в дверном проеме какую-то стремянку, заляпанную известью. Шаги отдаются гулко, и сразу делается понятно, что во всей квартире никого нет.

— Любко! — все-таки бессмысленно зову в пустоту.

Большая комната застелена газетами, мебели нет, один только диван, дедушкин клетчатый диван, накрытый полиэтиленовой пленкой, она тоже заляпана известью, краской и клеем. В воздухе стоит резкий, убийственный запах ремонта. Я была настолько никакая вчера вечером, что не заметила этого? Но как, это же невозможно?!..

— Любко! Володя!!!..

Они ушли? То есть этот культовый, блин, поэт поперся куда-то с утра, пока я спала — с моим ребенком?! Или Володька ушел сам, а Любко побежал его искать?.. что за бред, как мог двухлетний ребенок открыть замок…

Выбегаю в коридор и вижу, что никакого замка нет — дверь снята с петель и прислонена к облупленной стене, старая дерматиновая дверь, на которой я однажды нацарапала ножницами «бабушка — дура», уже не помню по какому случаю… но вчера дверь точно была другая, поновее, и ключ под ковриком… Едва не падаю, споткнувшись обо что-то большое поперек узкого прохода, набиваю синяк о какую-то выступающую хрень… колено изогнутой трубы. Сама хрень — чугунный титан, он стоял раньше в ванной, то есть в совмещенном санузле, когда-то грел воду, а потом еще много лет просто громоздился во всю стену, потому что до него не доходили руки… сняли, наконец? Но кто и когда?! — если вчера, то как мы прошли в квартиру, а если сегодня с утра — как я могла не услышать такого грохота?

Переступаю и опрометью выбегаю на лестничную площадку:

— Вовка!!!

Голос летит гулкими обертонами по лестничным пролетам, сейчас я перебужу тут всех соседей, и пусть, может, кто-нибудь его видел?.. Кто мог снять ночью титан и дверь, откуда ремонт, которого вчера не было, что здесь творится, где мой ребенок?!!

Мне все говорили, что нельзя брать его с собой.

Снова просыпаюсь.

* * *

Володька дрыхнет, раскрывшись и разметавшись наискосок дивана. Меня все еще колотит после кошмара, а может, и от холода; встаю, одеваюсь, с трудом просовывая ноги в узкие джинсины. В окне — слабый серый свет, в марте еще поздно светает, и вообще это, сколько я помню, самый унылый и промозглый месяц здесь — когда наконец-то, после январской теплыни и февральского солнца, внезапно приходит последняя зима с ледяным дождем и пронзительным ветром. Никогда не приезжайте сюда в марте, говорила я всем друзьям и знакомым. Можно в любое время года — но не в марте, нет.

За окном что-то лязгает и грохочет, проезжая мимо. Выглядываю: мусоровозка, а не танк или бэтээр. На углу напротив — какое-то офисное здание с крыльцом на том самом месте, где росла моя ленкоранская акация.

В этой комнате я и жила практически все детство. У окна раньше стоял стеллаж, полный старых дедушкиных журналов о кино, неисчислимые пачки, начиная с шестидесятых, что ли, годов, их можно было разглядывать часами. Их выкинули, конечно, вместе со стеллажом, давным-давно — когда делали приснившийся мне ремонт. И аквариум с рыбками тоже… ну, может, аквариум кто-то из соседей забрал к себе. Какая разница — рыбки столько не живут.

Батареи под окном, понятно, холодные. Укрываю Володьку и выхожу.

В большой комнате валяется на полу неряшливый комковатый спальник. Широкий диван, в квартирах под сдачу всегда полно диванов, прикрыт чехлом; приподнимаю край, чтобы убедиться, что это не дедушкин, тот все-таки выбросили, хоть и прятали зачем-то под пленкой… а может, и не прятали, мало ли что мне могло присниться. Слышен нарастающий свист, и я успеваю в ужасе метнуться в направлении комнаты, где спит Володька, прежде чем соображаю, что это с кухни и чайник.

Любко сидит у стола в одних трусах. Порывается встать, но, увидев меня, передумывает и бросает:

— Чайник выключи.

— Дали воду? — плита здесь теперь электрическая, и я осматриваюсь по сторонам, ища прихватку для чайника; нахожу полотенце на табурете. — Доброе утро.

— Не, — он зевает, не прикрывая рта. — Воды нет. Но у тети Васи всегда неприкосновенный запас в кладовке, там бутыльков десять. Я один в ванную перетащил, можешь умыться.

Усмехаюсь: ну да, у дедушки с бабушкой тоже был неприкосновенный запас, в этом смысле ничего тут не меняется и не изменится никогда. Единственное, когда воду все-таки давали, они еще набирали доверху ванну.

— У тебя кофе есть? — спрашивает Любко.

Отрицательно качаю головой.

— Черт, жалко. Ладно, где-нибудь в городе найдем… сейчас чаю выпьем, у меня черный в пакетиках, убойный, можно чифирить… шутка. И собирайся, пойдем на разведку… Малого здесь оставишь или с собой?

— Ты с ума сошел? С собой, конечно.

— Это ты с ума сошла.

Молча смотрим друг на друга. У Любко совершенно красные, больные глаза, спутанные волосы, провалы под ключицами и впалая грудь. Его стихи читали друг другу взахлеб еще тогда, на тех первых баррикадах, в огромном зимнем городе, расцвеченном апельсиновыми пятнами, в мои восторженные шестнадцать. И сколько ему сейчас, интересно, лет?

— С чего это ты, кстати, по-русски заговорил?

Он усмехается:

— А тебе до сих пор кажется, что это шутки? Это оккупация.

* * *

Володька ноет, что никуда не хочет идти. Обещаю ему булочку, притормаживаю, поправляю шапку, налезающую на глаза из-под капюшона. Комбинезон слишком тонкий, еще простудится, и тогда абзац, надо было брать зимний, знала же, что здесь не будет никакой весны. В палисаднике возле запертого офиса риелторской конторы дрожат и пригибаются на ветру длинные желтые бутоны нарциссов.

— Мы идем? — раздраженно спрашивает Любко. И прибавляет вполголоса: — Нафига ты его взяла?

— Надо было привязать за ногу к батарее?

— Вообще сюда.

А я думала, после эпизода на вокзале он больше не станет об этом говорить.

— Достал. Куда, по-твоему, я должна была его деть? Мама в Штатах, мы с ним вдвоем. В редакции оставить?

— Тут в любой момент может начаться. И границу могут перекрыть.

— Вот именно. И как ты себе представляешь: я здесь, а он — там?!

Володька перестает ныть и смотрит большими круглыми глазищами; пора бы уже отвыкать думать, что он ничего не понимает. Любко осекается и, неловко нагнувшись, нажимает ему на кончик носа:

— Би-бип, Владимир, как слышно, прием? — и мне через плечо: — Ты его в честь кого назвала?

Напрасно он думает, что это смешно.

— В честь моего дедушки.

Молча переходим через дорогу. Машин нет, людей на улице тоже нет, мертвый город, Сайлент‑хилл; а с другой стороны, что тут удивительного — в такую погоду. Пробегает стая бродячих собак, пять или шесть, Володька приходит в восторг, а Любко заметно напрягается, бедняга, да по этому городу всегда, сколько я помню, бегали собаки, и никого не трогали, если не очень голодные, конечно. Собаки, кстати, привитые, у каждой яркая клипса в ухе.

— Ты что, правда ни разу сюда не приезжала? Ну, с тех пор, как уехала?

Пожимаю плечами:

— Правда.

— И даже на море отдыхать?

— Для отдыха есть куча других мест.

Над треугольной крышей Дома офицеров с помпезными колоннами советского классицизма рвется на ветру триколор. Хоть какая-то конкретика, грубая и зримая, наконец-то.

— А мы здесь были прошлой осенью, — говорит Любко. — На фесте, в сентябре… И он уже тогда тут висел, этот флаг… Все наши прикалывались, как забавно офицеры ошиблись страной. А московские гости не понимали, что не так.

— Всё они понимали.

— Та да.

Светофорный столб оклеен листовками, останавливаюсь, читаю, офигевая от размаха развесистой лжи, просто ух ты!.. но включается зеленый, и Любко дергает меня за руку, а Володька спотыкается на бровке, я едва успеваю его подхватить. Останавливается, пропуская нас, единственная машина.

— Ты думаешь, они его правда проведут, этот референдум?

— Не знаю, — он щурится, смотрит вдаль, где выступает из стены крыльцо какой-то кафешки. — Тут нормальный кофе или как?

— Понятия не имею.

Пока мы подходим к незнакомой кафешке, пытаюсь вспомнить, что было на этом месте раньше, десять лет назад. Не вспоминаю, конечно. Судя по запаху теплой волной с порога, кофе здесь должен быть ничего.

Внутри четыре столика, все пустые; Любко выбирает тот, что подальше от входа. Двое молодых ребят за стойкой не обращают на наш приход ни малейшего внимания. Пытаюсь понять, насколько здесь тепло: снимать с Володьки комбинезон — или так только кажется с уличного холода?

— Да никто к нам не едет, — говорит чернявый парень-бармен напарнику, — никакие такие поезда. А во Львове я был — классный город. Их мэра вчера по телику показывали — он по-русски говорил!..

Любко шарится в телефоне, ловит вай-фай. Залипает в ленте новостей.

— Бууулочку! — канючит Володька. Развязываю ему шарф и пытаюсь заглянуть в экран телефона через Любково плечо:

— Что там?

— Что, что… хреново все.

И вдруг накрывает волной мутного раздражения: какого черта?! Стоило вообще ехать сюда на свой страх и риск — слушай, а ты возьми с собой Аську, нашего бильда, она оттуда, местная, она все там знает! — я?.. вы с ума сошли? — чтобы потом не смотреть по сторонам своими глазами, не разговаривать с людьми, а тупо уткнуться в интернет!.. Где по определению гораздо страшнее, уж ему ли не знать, после этой зимы… Зимы, когда на наших глазах рождалась и крепла фейковая реальность, отличная от настоящей, и чтобы увидеть правду, надо было обязательно выходить из дома и ехать в заледенелый центр города с его все более странным обликом, палатками, баррикадами и прямо-таки фантастическим разгулом всевозможного креатива. Мама, я художник, мне это интересно как арт-объект, твердила я по скайпу через океан, да-да, я помню, что маленький ребенок, я осторожна, конечно.

Другого способа понять, что реально происходит, этой зимой просто не было. И здесь я только потому, что хочу знать правду, а другого способа нет. И весна.

— Заказывать будете?

Поднимаю глаза: возле столика стоит чернявый бармен, улыбается, смотрит вопросительно.

— Дві кави, будь ласка. Еспресо. І какао з булочкою для дитини.

* * *

— Ты идиотка?!!..

Едва поспеваю за ним, волоча на буксире Володьку и завязывая ему шарф на ходу; нет, разумеется, не поспеваю, отстаю, и культовый поэт еще и оборачивается в праведном гневе!.. Сам идиот. Паникер. Трус.

Его щуплая фигура взлетает по асфальтовому подъему к железнодорожным путям, мы с Володькой поднимаемся тоже, для ребенка это целая гора, уж я-то помню. Володька спотыкается, Любко, метнувшись обратно к нам, подхватывает его за капюшон и шипит:

— Мы зачем приехали? Добывать инфу или устраивать дешевые провокации?

— А что не так вообще? Мы в какой стране?!.. Я просто ради эксперимента… и там нормальные ребята работают, адекватные, в отличие от тебя!..

— Вот позвонили бы эти адекватные, куда надо… и до тебя дошло бы, наконец!

Он берет Володьку под мышки и переносит через пути, хотя никакого поезда нет и в помине, как если бы тоже слышал те жутенькие историйки о застрявшей в рельсах детской обуви. Ставит на землю напротив круглой постройки с колоннами, старой насосной станции, откуда, как всегда, несет канализацией, перебивая запах моря.

Ветер на набережной сбивает с ног. Море штормит, волны у берега совершенно черные, полные какой-то гадости и мути под седой желтоватой пеной. Об волнорезы разбиваются вееры брызг в человеческий рост, а может, и выше, там же нет для сравнения никаких людей. Прогулочные теплоходы торчат друг за другом над эстакадой, вынутые из моря, жалкие и потерянные, волны изредка доплескивают и до них. По набережной ходят голуби, огромная стая, этот город всегда принадлежал в первую очередь им, голубям, сколько я помню.

Фонарные столбы на набережной тоже заклеены листовками, и я останавливаюсь, наконец, почитать: ложь, ложь, ложь, никогда не видела такой концентрации лжи!.. хотя, казалось бы, за эту зиму уже видела все. Силуэт полуострова в трех цветах — и он же со свастикой. Они рассчитывают на полных идиотов?!..

Срываю, комкаю, ищу, куда бы выбросить, никогда на этой набережной не было достаточно урн, не нахожу и снова срываю; Любко хватает меня за руку, и обрывок скомканной бумаги летит по ветру, вырвавшись из рук.

— Прекрати!..

Он долго и затейливо матерится; хорошо, что Володька убежал дальше по набережной и не слышит, научился бы плохому, я и сама не знаю половины слов.

— Ты, кстати, здорово русским владеешь, прям как родным!..

— Почему как? Я с Донбасса, ты не знала?

— Нет. Думала, с Западной Украины…

Просто я никогда не интересовалась биографиями культовых поэтов, и сейчас не интересуюсь. Мне и стихи-то его никогда не нравились. Слышала краем уха о его героизме на баррикадах; но я всю дорогу, еще с ноября, относилась скептически к революционному фольклору, нашему ответу провластной пропаганде… и все-таки. Отправляясь с ним сюда, не ожидала такой вот готовности молчать, слиться с пейзажем, залечь на дно и потащить меня с собой. А потом скажут, что не было никакого сопротивления, что мы поверили километрам лжи из этих геббельсовских листовок, что мы сами хотели. Мы — потому что это мой город, черт бы его побрал!..

Любко делает отчаянный знак глазами, я прикусываю язык.

Мимо проходит мужичок бомжеватого вида, притормаживает, окидывает цепким взглядом нас и оборванную листовку на столбе, сплевывает под ноги, идет дальше. Его это город, вот этого и таких, как он — потому что такие, как я, давно уехали отсюда.

— Просто пойми, что здесь и сейчас оно не имеет смысла, — тихо и серьезно говорит Любко. — Нам надо смотреть и запоминать. Ты же художник, Аська. Ты можешь изменить мир… если не будешь сидеть в подвале, конечно.

Ну-ну. Спасибо хоть, не стал напоминать, что он сам поэт. Или все-таки скажет?

— И у тебя малой… такой классный.

Володька убегает вдаль по набережной, рукава его комбинезончика на вырост надуваются на ветру, как крылья. Из-под его ног россыпью взлетает в небо стая голубей.

Бросаюсь догонять.

* * *

Ночь.

Сначала я думаю, что начинается дождь — редкими ударами капель по карнизу, и даже подхожу к окну: дождя нет, только ветер шуршит в голых кронах деревьев под фонарем по эту сторону улицы… а ведь это наверняка тоже ленкоранские акации, молодые, вот бы посмотреть на них летом, в цвету. Может, все-таки привезти Володьку сюда, на море?.. можно даже снять квартиру у этой тети Васи — со скидкой, сославшись на культового поэта… если обойдется, пронесет мимо и все останутся живы.

Стук никуда не девается, и я понимаю, что это Любко. Он еще днем перетащил комп в большую комнату — тебе ведь не нужно?.. ноут я с собой не брал, неохота его дарить этим, как их, самообороне… Теперь на месте дедушкиного аквариума голый прямоугольник на столе, припорошенном пылью. Аквариум был маленький и круглый, зеленый на просвет между растениями, а рыбок я знала по именам: гуппи, меченосцы, золотистый гурами. Раз мы с дедушкой купили на базаре данио рерио, полосатую стайку, но они не выжили.

Любко приостанавливается и снова начинает стучать по клавиатуре. Интересно, что он там ваяет: колонку для нашего портала или новые культовые стихи?..

Володька спит спокойно и тихо, будто и правда под дождь. Ложусь рядом, расслабляю спину, к вечеру она припоминает, какой мой ребенок уже тяжелый. Любко молодец, работает, а мне вот почему-то совершенно не хочется рисовать… хотя скетчбук и все хозяйство с собой, конечно. Но устала, как же я адски устала…

Доносятся голоса; сначала я не удивляюсь, думая, что это с лестничной площадки или вообще из соседней квартиры, акустика тут всегда была прекрасная, на радость соседкам, выползавшим потом обсудить услышанное на лавочку у подъезда… нет, кажется, из прихожей. Женский голос — Любко что, назначил тут кому-то встречу?

Имею полное право полюбопытствовать. Встаю, приглаживаю волосы, поправляю Володьке одеяло и выхожу.

И сталкиваюсь с мамой, входящей в большую комнату с другой стороны.

* * *

Она тоже удивлена. Не настолько, как я — но тоже.

— Ася?!..

— Мама… когда ты прилетела?

Недоуменно пожимает плечами:

— Я тебе, кажется, подробно писала о своих планах. Но тебя же, — неуловимые актерские интонации, она умеет, — не интересуют совковые ритуалы и старая рухлядь. Все-таки решила сходить со мной на кладбище?..

— На кладбище?

— Ася!.. ладно, потом поговорим… риелтор здесь. С минуты на минуту придут смотреть квартиру… Мы же обо всем договорились!..

В ее голосе растет беспокойство. Она оборачивается в сторону прихожей — там маячит чей-то силуэт, приземистый, женский. Его перекрывает, покачиваясь, мой ловец снов с ракушками и пушистыми перьями, я его сделала лет в четырнадцать, первая, сама, когда еще ни у кого и нигде больше… стоп?

Лихорадочно осматриваюсь по сторонам. Вижу стол посреди большой комнаты, салфетку, вязанную крючком, кресло, дедушкин клетчатый диван, полированный сервант, в нем за мутным стеклом — рюмочки-рыбки с рыбой-бутылкой, мимимишный символ совка, я с ними играла в детстве… На столе и на серванте — слой пыли, воздух затхлый и нежилой, с тяжелым запахом лекарств.

Мама пристально смотрит в упор:

— Ты постриглась? И похудела… Что-то плохо выглядишь.

И громко, тетке-риелторше в прихожей:

— Проходите!..

Тетка делает шаг вперед, задевая моего ловца снов головой, ее лицо все еще в тени, и нельзя, ни в коем случае нельзя его видеть!.. выходит на свет — тетка как тетка. Мама улыбается ей, мама вся в черном, а за ее спиной, на том конце большой комнаты, приоткрыта дверь во вторую маленькую, в бабушкину комнату с голубыми занавесками и цветком каланхоэ, с запахом лаванды из набитого шкафа и сокровищами в шкатулке за трельяжем, в тайную комнату, куда можно было только мне — а сейчас войдут какие-то чужие люди, потому что я не…

Очень, очень хочу проснуться.

* * *

— Они блокируют военную часть, — говорит утром Любко, уткнувшись в телефон, он уже как-то настроил тут мобильный интернет. — Пойдем, посмотрим… покажешь мне, где это.

Где военная часть, я понятия не имею. И этот дурацкий сон; голова после него квадратная, все как в тумане, ну почему мы не могли остановиться в какой-то другой квартире?.. Любко поднимает голову и перехватывает мой взгляд:

— Или лучше я сам. Хотя, судя по фоточкам, там полно женщин и детей… обжились, не первый день уже блокируют.

— Нет уж, пойдем вместе.

Пересекаю большую комнату — она теперь и в самом деле заметно больше, без громоздкого серванта и стола посередине, на полу лежит яркий солнечный треугольник. Дергаю дверь: заперто. Хотя что я там рассчитывала увидеть, бабушкин трельяж? — наверняка же сделали обычную комнату под сдачу: диван, раскладное кресло, тумбочка, еврообои. Даже и лучше, что закрыто.

— Ты правда здесь жила? — спрашивает в спину Любко. — Именно в этой квартире?

— Ее продали семь лет назад, когда бабушка умерла… Я уже и забыла.

— Продали хату у моря? Зачем?

Пожимаю плечами:

— Маме были деньги нужны. И ее брату. И мне чуть перепало, на курсы веб-дизайна как раз хватило…

— А с другой стороны, хорошо, что успели продать, — изрекает он глубокомысленно, и мне в который раз дежурно хочется его убить. — Тете Васе теперь не позавидуешь. Сезона и отдыхающих долго не будет… в любом случае.

— В любом? В смысле?

— Ну да, если даже и не рванет. Люди не ездят на отдых в стремные места… А твоя семья давно тут жила?

— Да… То есть дедушке на пенсии дали здесь квартиру.

— Он что, был военный у тебя?

— Как ты догадался?

Любко потягивается, отложив телефон:

— А сюда при совке массово заселяли военных пенсионеров. Вот и сформировали лояльное население… с определенным набором жизненных ценностей. И сейчас оно радостно машет триколорами и ждет повышенную пенсию.

— Не смей!!!

Смотрит удивленно: что, мол, я такого сказал? И такое чувство, что реально не понимает.

— Ты, — стараюсь сдерживаться, не повышать голос, все-таки Володька спит в соседней комнате, — ты не знал моего дедушку. Это был умный, честный, замечательный человек… Он бы все понял. Он никогда не стал бы…

Осекаюсь. Зачем-то снова дергаю запертую бабушкину дверь.

Открываю соседнюю и выхожу на балкон. Балкон, конечно, застеклили, выкинули старый холодильник без дверцы, и никакие голуби тут больше не гнездятся. Открываю оконную створку, впуская промозглый ветер, он остужает голову, холодит лицо. Сегодня сквозь переплетение ветвей маклюры — знает ли наш культовый поэт такое слово?.. да что он вообще знает, что он может понимать здесь, в чужом городе, где бывал пару раз залетным фестивальным тусовщиком?! — виднеется голубое небо. И правда пахнет весной.

— Там твой малой проснулся, — доносится Любков голос. — Тебя зовет.

* * *

Солнышко, и в город выбрались люди. Даже и много людей — обычных, мирных, с детскими колясками и хлебом для голубей, это наш вечный аттракцион, традиционная забава, колор-локаль — кормить голубей на набережной. Люди, пожалуй, немного нервозны, но это если останавливаться и прислушиваться к их разговорам, а нам некогда. Володька упирается, он бы тоже погонял голубей с местными карапузами, но Любко спешит, и я стараюсь не отставать, таща сына за собой на буксире. Смешно, конечно, что это меня тут ведут, показывают дорогу. Любко сам нашел ее с утра на карте, военную часть, и туда еще топать и топать.

На углу у переезда продают сладкую вату, ветер рвет ее розовыми клочьями прямо из чана, а некоторые идиоты-родители выстраиваются в очередь с детьми. Толстая женщина с полосатой ленточкой на камере со здоровенным объективом припадает на одно колено, фотографируя мирную жизнь и весну.

Мы идем мимо и сквозь, а вокруг нас будто совершается общий, судорожный магический ритуал: все хорошо, ничего особенного не происходит, какая еще оккупация, зачем это слово, все хорошо, хорошо, хорошо, оглядитесь вокруг!.. Застывшие улыбки на лицах, клочья сладкой ваты на замурзанных детских щеках, букетик нарциссов в девичьих пальцах — и где-то там позади море, синее-синее, привычное ко всему.

И вокруг военной части полно народу. Стоп. Вот тут у них и гнездо.

Здесь тоже солнечно и буднично до жути. Толпа лениво клубится вдоль забора. Какая-то тетка истерически орет в мегафон, звук плохой, прорезаются только отдельные пассажи вроде «переворот» и «фашистская власть». Начинает скандировать название страны с правильной, нефашистской властью: массовка подхватывает, в целом нестройно и вяло, хотя некоторые мордатые персонажи с ленточками на куртках рвут глотки изо всех сил. Народ и вправду разношерстный, но детей Володькиного возраста я что-то не вижу, и это напрягает; крепче сжимаю его запястье. Над головами густо торчат триколоры, новенькие, одинакового размера и пошива, реквизит.

Сама часть с невысоким забором по периметру и косыми воротами с пузыристой краской выглядит пустой и мертвой, и непонятно, для кого весь этот спектакль.

— Ох как палятся, — негромко бормочет Любко. — Восставший, чтоб его, народ.

Кивает на палатку с партийной символикой в виде трехцветного медведя. Рядом торчат рекламные щиты с креативом об украинской власти и американских кураторах: начальный уровень кривого фотошопа, на художниках всегда норовят сэкономить… Любко дергает меня за локоть:

— Не туда смотришь. Повернись на девяносто градусов, только аккуратно. Вон там, у стены.

Я оборачиваюсь — и сразу их вижу.

Они стоят у забора, плотной группкой, особенно не привлекая внимания. Трое, нет, четверо. С автоматами, в касках и характерном камуфляже с узкими кармашками на пузе, знаков отличия нет: в любом военторге. За их спинами — грузовик без номеров, с темно-зеленым брезентовым кузовом.

— Вежливые люди, — уважительно говорит из-за моего плеча дедок с ленточкой на рукаве. — Если б не они, тут базы уже были бы американские… Я-то знаю, — он заговорщически понижает голос, — я давно здесь живу… как татар выселили, так нас и заселили…

Один из камуфляжных поворачивает голову. Совсем молодой парень, у него очень простое лицо, безбровое, курносое, в веснушках.

Тетка с мегафоном кричит невидимым украинским военным, чтобы они переходили на сторону народа, и снова срывается в нестройно подхваченный скандеж. Дедок исчезает, растворяется в толпе.

— Абзац, — негромко говорит Любко. — Ощущения — как во сне… Когда происходит какая-то дичь, а ты не можешь ни вмешаться, ни объяснить… и даже бежишь на месте, если что.

Солнце светит ярко, я щурюсь, а кому бы пришло в голову с утра вспомнить про темные очки?.. да я и не брала их с собой. Небо пронзительно синее, вытоптанная земля подернута зеленым, ворсистым. Дерево у забора сплошь в розовых бутонах, для персика рановато, наверное, миндаль.

Какая тут могла быть красивая весна.

— Фигассе, — бормочет Любко — Это что, Богдан?.. Ась, ты Богдана знаешь?

— Какого Богдана?

— С теликов, не знаю, на каком он сейчас канале… вон, парень с камерой. Сейчас повернется… точно, он.

Нет, я его не знаю. Парень высокий и худющий, как жердь, камера у него несерьезная, любительская, он разворачивается, снимая панораму от палатки по головам митингующих к военным в камуфляже.

И к нему уже идут.

Любко напрягается, смотрит. Слов отсюда не слышно, только общий фон нарастающей разборки, фигура его знакомого скрывается за сомкнувшимися плечами квадратных самообороновцев, тех самых, что громче всех подхватывали теткин скандеж. Тетка, кстати, тоже отвлеклась и подскочила, опустив мегафон, и ее визгливый голос без него становится даже и разборчивее:

— Что ты там у себя покажешь?! Ты правды не покажешь! Журналист он… Ты проститутка, а не журналист!.. Ты врать сюда приехал!.. вали в свой Киев!!!

Володька выкручивается и уверенно топает в их сторону, я поспешно догоняю, хватаю за плечи, прижимаю к себе.

— Щас камеру побьем, — звучно предупреждает журналиста один из мужиков, и как-то сразу понятно, что это не угроза.

— Не подходи, — негромко говорит Любко.

И направляется к ним.

Володька начинает хныкать, у него налезла шапка на глаза, я присаживаюсь на корточки и поправляю, глядя поверх его капюшона на то, что происходит. Да, точно как сегодня во сне, такая же ирреальная жуть, и безнадега, и сюр; то есть нет, во сне я хотя бы знала, что нет смысла пытаться, что семь лет прошло, что передо мной глухое и безнадежное прошлое, и уже точно известно, чем кончится, — а сейчас мы не знаем и не можем знать, и так гораздо страшнее.

Любко подходит, он на голову ниже их всех, но вот он что-то говорит — и все поворачиваются к нему, вот точно так же он, наверное, разворачивает на себя внимание зала, выходя читать стихи, а иначе не становятся культовыми поэтами… Смаргиваю против солнца и отчаянно загадываю побывать когда-нибудь на его вечере — так стучат по дереву или сплевывают через левое плечо, чтобы задобрить, заговорить будущее, чтобы оно вообще наступило. Он что-то втолковывает негромко и ровно, и кивает в такт худющий перепуганный Богдан, а тетка оторопело молчит, словно загиптотизированная курица, самообороновцы стоят, как истуканы, вот сейчас Любко с Богданом развернутся и уйдут, и все обойдется, и…

— Ма-ам! — всплакивает Володька.

Смотрю на него — и пропускаю тот момент, когда их начинают бить.

Мгновенно, как если бы именно для этого они тут и собрались, вся эта толпа, образовывается свалка, и уже никого не разглядеть, только месиво, крики, удары и мат, и Володька, обернувшись, начинает орать пронзительно и тонко, я подхватываю его на руки, озираясь по сторонам, я же должна сделать хоть что-нибудь, кого-то позвать на помощь, как-то остановить…

Слышу смазанное, глухое, как будто очень-очень далекое:

— Тікай!..

* * *

Я сделала все, что должна была и могла.

Созвонилась с редакцией, рассказала, первый раз в жизни надиктовала информацию на портал; кто-то из наших журналистов вычислил, с какого телеканала этот самый Богдан, позвонила и туда. Поймала интернет, уже в другом кафе, дала информацию во все тематические группы в соцсетях, нашла двух местных правозащитников, вызвонила: у одного был перепуганный мальчишеский голос, а другая начала обвинять меня в том, что это я привезла его сюда, такого поэта! — а была обязана отговорить, он у нас такой один…

Все, с кем я общалась, были растеряны и не знали, что делать. Все спрашивали, может, у меня есть какие-то свои связи, знакомства, в полиции, например?! — если я местная, если сама отсюда… И все, как один, повторяли: уезжай, бери ребенка и уезжай как можно скорее… Советовали даже сразу бежать на вокзал, не заходя на ту квартиру, где меня якобы могли уже ждать — ну да, им оттуда, издали, из интернета, все казалось еще страшнее.

За вещами я, конечно, возвращаюсь: кому мы с Володькой нужны, чтобы нас поджидать. Володька ныл всю дорогу, не хотел идти, повисал на руках, и по ступенькам я втаскиваю его из последних сил; тут до меня доходит внезапно, что в квартиру я не попаду, у меня нет ключа, Любко же наверняка взял его с собой… но нет, ключ лежит там же, под ковриком.

Получается, он знал… предполагал, что все может обернуться вот так.

Отпираю дверь с энной попытки деревянными пальцами, окоченевшими в этой лютой весне. Вхожу в чужую — да, абсолютно чужую квартиру, расстегиваю Володькин комбинезон. Разуваться передумываю, сегодня сухо, и кроссовки особенно не оставляют следов, да и какая разница уже, все равно тут все покроется пылью… Прохожу в большую комнату и опускаюсь на диван всего на пару секунд: слишком уж гудят ноги, откуда-то сверху наваливается дикая, неподъемная тяжесть…

— Мама?!.

* * *

Дверь в бабушкину комнату открыта.

Направляюсь туда решительно, хотя мысль схватить Володьку в охапку и бежать, конечно, мелькает; но нет, не дождетесь. Это мой дом, я прожила здесь много лет, и чужие — никто! — не смеют входить в бабушкину комнату!..

Еще не доходя до порога, чувствую запах лаванды.

Бабушка, как обычно, полулежит на своей кровати в глубине комнаты, против окна. Поднимает голову мне навстречу, кладет раскрытую книгу обложкой вверх:

— Вернулась все-таки?

Перевожу дыхание, сглатываю, отвечаю:

— Вернулась.

— Садись.

Опускаюсь на стул у окна, рядом с разлапистым каланхоэ на подоконнике, напротив столика, на котором стоит раскрытая шкатулка с сокровищами моего детства: янтарные бусы, коралловые бусы, брошка чешского стекла. Трельяж отражает меня анфас и профиль, а если чуть-чуть повернуться, можно увидеть и затылок; с трудом отвожу глаза от лабиринта отражений, смотрю на бабушку. Она снимает очки и улыбается. Над ее головой — она же молодая в металлической рамке, зеленые глаза, винтажное фото из ателье… наверное, она уже и тогда была на нем совсем на себя не похожа. И рядом дедушкина фотография, маленькая, черно-белая, он больше похож на ней на себя, молодой, в военной форме…

Слышу знакомый радостный голос:

— Ася? Приехала?! Ну что, как там твоя революция?..

Вот он входит, дедушка, такой живой и подвижный, привычно расставляет руки для объятий, и я встаю, обнимаюсь с ним, как всегда. Он умер первым, через год после моего отъезда, в конце две тысячи пятого, и когда я последний раз разговаривала с ним по телефону, обронил с удовлетворенным скептицизмом, который было тогда невыносимо слышать: ну-ну, а я же говорил. И я обиделась, бросила трубку…

Запинаюсь:

— Какая революция?

— Да какая разница… сколько их уже у вас было?

Он садится возле бабушки, берет ее за руку, и они смотрят на меня вдвоем: одинаковые глаза и морщины, рука в руке, кто там трепался на голубом глазу про квартиры под разводы?.. Доплескивает далекое и слабое, словно пологая на исходе волна, знание о настоящем, о том, что происходит на самом деле, здесь и сейчас, режет по живому… здесь?.. сейчас?!..

— Все революции ходят по кругу, — говорит бабушка.

Дедушка возражает:

— По спирали. Движение вперед предполагает развитие… даже если это не сразу бросается в глаза. Хуже, когда время запускают назад.

— Как это — назад? — спрашиваю я.

Как хорошо, что я могу с ними говорить. Честно, без поддавков, без придуманных заранее ответов. Или это иллюзия, а на самом деле — просто еще один сон, жуткий в своей беспомощности и бессмысленности?..

— А ты разве сама не заметила?

— Что?..

Спрашивая, уже понимаю, о чем он. Выстраивается цепочка, ровная, как уходящий поезд: разгром ремонта, мама и тетка-риелтор, и вот сейчас — трельяж, каланхоэ и запах лаванды… назад, назад, назад… именно здесь, точечно, в этой квартире?!.

— Если бы, — вздыхает бабушка, и это, конечно, все-таки сон, раз она читает мои мысли.

— Они пришли, чтобы запустить время назад, — поясняет дедушка. — Нет ничего удивительного в том, что многим людям это нравится… Прошлое — хорошее время. Мы были молоды… были живы. Не все понимают, что время в любом случае должно идти вперед. По спирали, петлями, обходными путями — но вперед, несмотря ни на что. А они его взяли и развернули.

Сглатываю:

— И как… развернуть обратно?

— Не знаю, — говорит бабушка.

— Вы что-нибудь придумаете, — кивает дедушка. — Вы, молодые, живые.

Они сидят, взявшись за руки, под своими давними фотографиями, обратное время непременно добежит и туда, в счастливое — для них ведь и вправду счастливое! — советское прошлое, где мне нет места, где нет и никогда не будет моего ребенка… и поэтому надо встать, надо сделать огромное усилие и широко раскрыть глаза. Надо просыпаться, надо уходить, уезжать отсюда. Ничего уже не изменить; или я просто не знаю как.

Но я не могу вот так уйти. Я же последний раз вижу их живыми.

— Что там твой парень? — спрашивает бабушка, в ее голосе — знакомое требование отчета, которое когда-то бесило, выводило из себя. — Тот, с которым ты уехала? Вы поженились?

— Бабушка, ну какое поженились?.. мне же было шестнадцать лет. Но потом я встретила другого… правда, до загса и с ним не дошло…

Переглядываются. Смотрят двумя парами одинаково укоризненных глаз.

— Но зато у меня сын! — говорю поспешно. — Ваш правнук… я его, кстати, назвала Володей… такой классный…

Они улыбаются.

* * *

До автобуса целых сорок пять минут. Сидеть все это время на автостанции, наверное, опасно — город маленький, вдруг меня кто-нибудь узнает, вспомнит, как мы были с Любко в кафе, бродили с ним по набережной, подошли вместе к военной части?..

Паранойя, конечно. И на самом деле я просто хочу еще раз увидеть море.

Здесь недалеко — если перейти через мост над железнодорожными путями, пройти между домами и мимо здания старого пансионата. Под ногами начинает хрустеть песок, серый в ранних весенних сумерках, но на самом деле золотой, я-то знаю.

Небо перламутрово-розовое, с маленькими темно-синими облаками над горизонтом. А море серебристо-сизое, чуть-чуть светлее по тону, и гармония этого пейзажа невыносимо совершенна и прекрасна. Скетчбук глубоко в сумке, нет времени рыться и доставать, и я все равно не взяла с собой акварель… но когда-нибудь непременно, я знаю.

Володька, разумеется, лезет к воде. Подхожу, останавливаю, разворачиваю к себе:

— Смотри. Надо бросить ее в море. Сильно-сильно размахнуться и бросить подальше… И тогда мы обязательно вернемся.

Он серьезно кивает. Рассматривает.

Монетка на детской ладони.

2018