Двор на улице Правды

Летучая мышь на открытии международного книжного фестиваля. Предчувствие

Бабочка-психопатка? Свихнувшийся стриж?

Чуждая чарам воздушная черная клякса?

Тут меня осенило: летучая мышь!

Только она умеет вот так метаться.

В ожидании открытия люди толпились на

Пятачке перед входом как бы во мгле кулисы,

Где журчали фонтаны, вздыхал океан, и луна

Озаряла гибискусы, пинии и кипарисы.

Подъезжали машины. В нашем полку

Все прибывало. Это ль не праздник книжек?!

Главное ж, как обычно, происходило вверху:

Там, где порхала летучая мышь и выше.

* * *

Из домика под крышей-одеялом

На свой же непрозревший риск и страх,

Из темноты, пульсирующей алым,

Из глубины воззвах.

Из комнаты, где вещи впали в ступор

От счастья невообразимых бед,

Как будто домик превратился в рупор,

А голос — в свет.

* * *

Привыкнуть к этому нельзя вообще

Ни тут, нигде, ни в праздники, ни в будни.

Перед лицом контуженных вещей

Я в том клянусь торжественно и чудне.

Мы пыжимся (естественно, вотще)

Вообразить, что остров обитаем —

Пальто висит! — в присутствии вещей

И видимом отсутствии хозяев.

Какой-то звяк! Я думал, ключ — увы,

То звякнули опущенные звенья.

Вот Пятница жует пучок травы,

А где Суббота или Воскресенье?

Понятно, что вот так нехорошо,

Что нас найдут и отвезут обратно

Туда, где нам уже или еще

Понятно то, что слишком непонятно.

* * *

Он укатил, и дождь погас,

Остались только бесцветный гул

И темнота, в которой, как во всех прекрасных

Стихах, мерцали время, зеркало и стул.

Не будем важничать — мы тоже

Еще пока

Окружены похожими предметами,

Белеющими ночью, как река.

Не будем унывать — мы тоже,

Как те и тот,

Наматываем шарф, выходим из подъезда

И раскрываем зонт.

В конце концов, лет через двести-триста,

Как обещал Антон,

Жизнь изумительная, новая, прекрасная

Обступит всех живых со всех сторон.

* * *

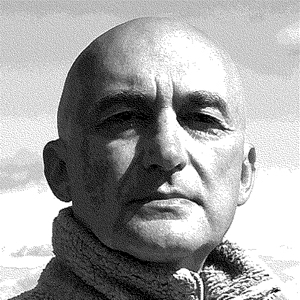

Сквозь черты лица, выражение глаз и рук

(Усмехнувшемуся щелбан — так бывает!)

Было видно, как время делает полукруг,

Приземляется в будущем и взлетает,

Лет примерно на сто назад, на сто вперед

Размахнув слепящие крылья-числа.

Посредине — дыхальца, трубка-рот,

Брюшка, грудка, усики, щупик смысла.

* * *

Счастья было много-много,

А теперь тю-тю.

Тварь дрожащая тревога

Делает кутью.

Рис, изюм, немного меда,

Можно чернослив.

Равнодушная природа

Смотрится в залив.

Слышен чаек крик сердитый,

Комариный смех.

Где защита? Нет защиты.

Удалили всех.

Удалили, поселили

Непонятно где.

Серебристый призрак пыли

Ходит по воде.

* * *

Первенство по самбо. Длинный зал.

Запах пота, хлопка и… левкаса.

Я тогда Флоренского читал:

Ксерокопию «Иконостаса».

Я принес с собой ее тогда

С чистой курткой (мама постирала)

И читал урывками — ну да,

Прямо там, не уходя из зала.

Я читал про вывернутый смысл

Времени, границу сна и яви,

А потом вставал и выходил

На ковер в неочевидном праве

Находиться сразу там и здесь,

На ковре и в листьях слов и — ух ты! —

Получалось сделать «ахиллес»,

Оставаясь чем-то вроде буквы.

* * *

Что значит быть собой — большой вопрос,

Но иногда мерещатся ответы

Вот в этом сочетании берез,

Черники, елок, мха и бересклета.

Вы скажете: «Нашелся Пастернак»,

А я на это вам скажу: когда мне

Вчера в лесу пропели Guten Tag,

Я сразу вспомнил Когена и Марбург.

Я вспомнил лязг и блеск когтистых крыш,

Тбилиси, Переделкино и Лондон,

Я мог бы вспомнить Пермь или Париж,

Венецию и Пизу, но не вспомнил.

Зато я вдруг увидел сам себя,

Как я стою вот так, не забывая

О счастье… Пастернак не Пастернак,

Я знал ответ… Теперь опять не знаю.

С пустой корзинкой

Yet…

Coleridge

Я бродил целый день

По дорожкам, овражкам, полянкам,

А нашел ничего,

Как сказала б моя англичанка.

И была б неправа,

Потому что то прямо, то криво

То кора, то трава

Мне мигали, что мертвые живы.

Мне подмигивал мох,

И лишайник, цепляясь за ветки,

Улыбался, как мог,

Со стены самодельной беседки.

Лес в полосках верже

Весь светился то ярко, то слабо,

Как еще и уже —

Англичанка меня поняла бы.

Люди в отпуске

Мнемозина взмахнет покрывалом,

Ничего не имея в виду,

А тебе уж великое в малом

Замаячит на тихом ходу.

В этом акалептическом мире

Даже вера и та не к лицу.

Тут не Нилус, а просто четыре

Человека в сосновом лесу

В дачной вечно-зеленой свободе,

С пляжным плохо надутым мячом

Вот гуляют, журча о погоде

Или, можно сказать, ни о чем.

Эта встреча не тянет на чудо

И вообще ни на что, а тогда

Почему ж ты застыл, как Гертруда

Со зрачками известно куда?

Скоро небо совьется, как свиток,

Горы дрогнут и тронутся с мест,

Звезды рухнут на землю, а ты тут

Про какие-то дачу и лес.

В мае 1959 года

Когда в антракте

она гуляла по театральному фойе,

разглядывая огромные актерские физиономии на стенах,

к ней подошел

импозантный господин средних лет

в лакированных туфлях и с галстуком-бабочкой.

«Простите, — сказал он низким бархатным голосом

карикатурного соблазнителя, —

мне кажется, я вас где-то видел.

Может быть, на вечерах у Гольденвейзера?»

Почему-то мне стало ужасно смешно,

я не выдержал и расхохотался,

и впервые пошевелился так,

что мама это почувствовала

и радостно улыбнулась седоватому джентльмену,

а на самом деле мне,

сидящему у нее внутри.

Потом она засмеялась и зачем-то сказала:

«Может быть»,

хотя никогда в жизни

не была на вечерах у Гольденвейзера.

Тут появился папа,

и господин в бабочке,

выразив надежду на новые встречи,

галантно удалился,

а мы с мамой продолжали хохотать,

повторяя про себя:

«На вечерах у Гольденвейзера»,

и никак не могли остановиться.

* * *

В просторной комнате из слов

На удивленье мало слов,

А те, что есть, стоят, как дети

На танцах to the end of love,

Нет, это взрослые дела:

Кто там в малиновом берете

С послом испанским бла-бла-бла?

Faux pas, фиаско и потери,

Успех, которому не рад —

Не то, что световой квадрат

Окна на фоне белой двери.

Кино (в ролях Главкон, Сократ),

Экран, естественно, в пещере.

Слова волнуются, дрожат.

* * *

Разве я виноват, что родился и вырос в Москве —

Тот еще оборот (я про это «родился и вырос»).

Так бы мог излагать завотделом в закрытом КБ,

Наш сосед-фронтовик Михаил Александрович Пинус.

И при чем тут «совдепия», «плач по совку», чуть ли не

Ностальгия по Брежневу, кстати… Нет, все-таки лучше

Воздержусь. Просто вспомнил, как Штейнберг рассказывал мне

О полковнике Брежневе, бросившем вдруг а-ля Тютчев

Вызов дисциплинарным условностям и

Удаленном за это на Малую землю с угрозой

Легендарной карьере… «Приятный был малый Л. И.,

Так говаривал Штейнберг, но — тут он вздыхал — не Спиноза».

Эх, вздыхаю и я, непонятен суровый приказ,

Где свои, где чужие, где тыл, а где линия фронта.

И все дальше и дальше, дымясь, уплывает от глаз,

Как в балладе Егора Исаева, край горизонта.

* * *

На волнах покачивались чайка, дядя Ваня и три сестры.

Пожилая актриса (помню-помню, у Чехова не пожилая),

Полулежа в шезлонге — а что ж ей быть вне игры? —

Ела вишни, понятно что представляя.

Раньше, до Чехова, люди тоже купались, завтракали, смотрели в окно,

Разочаровывались то в этом, то в том, скучали,

В общем, жили примерно как мы (плюс-минус), но —

От борта в середину — еще не знали,

То есть, может, знали, но как бы не до конца,

Что пока они передают соль, потягивают — скажем для рифмы — «Асти»,

Складываются их судьбы, разбиваются их сердца,

Слагается (странное слово, да?) их счастье.

Двор на улице Правды

Почему-то там никогда никого не было,

ни единого человека.

Только маленькая облупившаяся статуя дискобола,

Каменные скамейки и гигантские, выше домов, тополя.

Наверное, когда-то тут играла радиола

И пары танцевали, пыля,

Но в конце шестидесятых только мрела пустота,

Чернел асфальт и синела ледяная,

Вот именно что,

твердь,

С которой на меня, не мигая —

Я старался не поднимать глаз, но чувствовал —

Смотрела смерть.

А я смотрел на свои детские ноги

И думал, что лет семьдесят, а то и все девяносто

У меня еще есть,

А это много, утешался я, очень много.