Как пел когда-то БГ: «Он склонен видеть деревья там, где мы склонны видеть столбы». Михаилу Реве видятся действия космических масштабов. Истина художника — свобода. Таинство мастера непредсказуемо, его нельзя рационально вычислить, можно лишь почувствовать. Его творчество с многократной системой цитат, нарочитой сконструированностью, тончайшей детализацией — завораживает. Его скульптура о самом кричащем говорит шепотом.

ШО Михаил, на твоей выставке «Откровение / Revelation», недавно прошедшей в Одесском художественном музее, были представлены более 40 скульптурных работ и графика разных лет. Работы 1990‑х и новейшие, созданные в 2020‑м, во время карантина в Мексике.

— Краеугольные камни — мои откровения, ставшие точками отсчета новых ощущений, задач, открытий. Скульптура требует серьезной выдержки и опыта. Ее невозможно сделать мгновенно. Графика говорит линией, живопись — цветом, скульптура — шепотом. Чтобы научиться говорить шепотом, надо иметь огромный ремесленный потенциал и глубинный жизненный опыт. Недаром Микеланджело лишь в конце жизни признался: я понял, что такое скульптура.

«Я рисую линиями человека так, что сразу вижу его насквозь. Ведь человек, как и Вселенная, весь состоит из спиралей. Каждый из нас — маленькая Вселенная»

ШО Скульптура — сложное явление. Ты говорил: «Форма может быть разной… Жесткой, плавной, трогательной, одной-единственной из великого множества форм. Скульптура всегда индивидуальна, уникальна в силу своих чувственных характеристик».

— Форму скульптор видит изнутри. Он чувствует, как один элемент проникает в другой. Нельзя видеть кусочек формы, только — целиком. Я рисую линиями человека так, что сразу вижу его насквозь. Ведь человек, как и Вселенная, весь состоит из спиралей. Каждый из нас — маленькая Вселенная.

Эмоция, которую скульптор вкладывает в форму, и есть содержание скульптуры. Творцу важно переживать искренние чувства, все остальное додумают люди — у каждого сложится своя история. Сила искусства в том, что его можно интерпретировать бесконечно и это всегда будет откровением.

ШО Свой новый проект ты решил показать в Одесском художественном. Дань родному городу?

— 25 лет назад в этом музее состоялась моя первая персональная выставка. В отличие от многих художников, для которых ежегодные выставки — нормальная практика, я редко показываю свои работы. Последняя выставка в Одессе была пятнадцать лет назад. Я не против выставляться, однако у нас нет пространств, где можно правильно экспонировать скульптуру. Скульптура очень требовательна, она не только формирует пространство зала, но работы также должны включаться в диалог между собой. Колоссальную роль играет свет. Без правильного освещения форма не будет работать, заложенные в ней нюансы не смогут читаться. С помощью друзей мне удалось создать такое пространство в Одесском художественном музее. Мы закупили нужное освещение, оно останется здесь и после выставки. Это будет первая в городе площадка с профессиональным выставочным светом.

Моя выставка — часть международного проекта, который дальше поедет в Европу, Америку. Хочу показать ее в Киеве. Но сначала Одесса — любимый город, подаривший мне все: эмоции, любовь, идеи, друзей, вдохновение.

ШО Смотрю на твои работы и удивляюсь: при общей узнаваемости почерка, стиля, они такие разные.

— Мне интересно наблюдать за собственным чувственным развитием. Порой ноты прошлого совпадают, звучат со мной в унисон, порой меняются абсолютно. К моменту окончания Ленинградского высшего художественно-промышленного училища имени В. И. Мухиной я уже много знал и понимал, мог воспроизвести манеру любого скульптора. Оставался главный вопрос: кто я, какой я художник? И через тридцать лет, приступая к работе, я ищу свое новое пластическое и стилистическое решение. Сталкивая разные стили, направления, языки, создавая новую форму, я могу моделировать абсолютно разные пространства.

Найти свой почерк в творчестве — основная задача. Я ищу. «Библейский цикл» сделан после окончания института. Я дружил с кинорежиссером Мишей Кацем, снимавшим в 90‑е на Одесской киностудии андеграундное кино. Делая фильм «Пустыня» по повести Леонида Андреева «Иуда Искариот», Миша придумал мальчика, который ходил с апостолами и лепил все, что видел, что его трогало. Он не умел писать. Мне надо было полностью отказаться от профессионального опыта, навыков, чтобы стать ребенком и делать наивные глиняные фигурки.

Это перевоплощение позже помогло создать свой цикл библейских икон. Прогуливаясь по пляжу, я выискивал необычные камешки, в которых запечатлелось определенное состояние. Это энергия, которую море своим дыханием и монотонной работой, как скульптор, превратило в удивительные формы. Я начал выкладывать из гальки лики святых. Так появились мои размышления на вечные темы, мое понимание Библии. Хотелось показать, что душой мы всегда обращаемся не к драгоценным камням, а черпаем надежду и веру в простых вещах.

ШО В фильме «Полное затмение» Артюр Рембо, отвечая на вопрос, кто такой настоящий поэт, говорит: «Тот, которому есть, что сказать миру, и он знает, как сказать миру». Это о тебе. Твое мастерство — высочайшей пробы. Ты творишь в разных стилях, с самыми невероятными природными и синтетическими материалами. Твои работы хочется рассматривать, разгадывать, трогать. Они живые, тактильные.

— Это моя любовь к поверхности. Я считаю, что любая фактура — это кожа, то, что заставляет форму пульсировать. Форма может быть разная. Моя задача заставить ее дышать. Мы видим что‑то издалека, потом подходим и замечаем какие‑то нюансы, в конце концов различаем мелкие поры. И начинаем чувствовать. Это завораживает. Нет задачи какого‑то одного творческого жеста. Для меня скульптура — живой организм, размышления о жизни, часть моей боли, восторга, сомнений. Все взаимосвязано.

Каждая работа требует глубинного погружения. Вначале она рождается в душе и нужно пронести этот чувственный импульс через два, три года. После подключается голова, воплощение требует решения технических возможностей. Я много думаю, рождая символы, специально создаю лабиринты. Кайфово, что зрители иногда перепрыгивают мои лабиринты, наворачивая вокруг них собственные.

ШО В начале 90‑х тебе удалось поработать с Эрнстом Неизвестным. Повлияло на тебя знакомство с ним?

— Учась в институте, я вдохновлялся творчеством великих скульпторов советской эпохи — Вадима Сидура и Эрнста Неизвестного. Через три года после окончания Мухи ко мне в мастерскую пришли из мэрии и рассказали, что в Одессе будет установлена работа Эрнста Неизвестного «Золотое дитя». Я предложил свою помощь, в итоге стал курировать весь проект — от перевоза гипсовой модели скульптуры через океан до ее изготовления в бронзе и установки.

У Эрнста в мастерской в Нью-Йорке мы часами говорили о задачах скульптуры, о том, что скульптор является режиссером пространства, он трансформирует среду в определенный сценарий эмоций. Эрнст повлиял на меня своим масштабным видением мира. У него потрясающая графика. В тот период я даже несколько перенял его манеру, но в скульптуре остался лириком. Ведь я — ребенок оттепели. Неизвестный олицетворял другую эпоху — страшное время слома судеб, гибели миллионов людей. Его творчество вобрало в себя весь драматизм двадцатого века. Оно угловатое, неэстетичное. Кровь не может быть эстетичной. Но это — великое искусство, несущее в себе колоссальную силу духа.

ШО Кто еще формировал тебя как автора?

— Человека не может формировать что‑то одно. Все влияет: встречи, поступки, действия, принятые решения. Как говорил Ницше, для того, чтобы стать художником, нужно пройти три стадии. Первая — стать верблюдом, взвалить на себя все, что несли до тебя. Вторая — стать львом, чтобы поверить в свои силы. Третья — самая сложная: опять стать ребенком, чтобы сделать то, что не делали до тебя.

У меня были поводыри — любимые скульпторы и художники. Я обожаю живую пластику, люблю итальянскую скульптуру ХХ века: Марино Марини, Джакомо Манцу, Джакометти. Когда увидел работы Джакометти живьем, обалдел, это ощущение не может передать ни одна репродукция. Его «Шагающий человек» — столько фактурных нюансов: линий, точек. Подходишь и физически чувствуешь, как оттуда пульсирует живая энергия. Я преклоняюсь перед Генри Муром: он первым заглянул в космос формы и открыл там вселенную! Мне нравится Александр Колдер и его кинетические скульптуры, приводящиеся в движение электричеством или ветром. Есть современные скульпторы, которые дошли до абсолюта — знаковости, технологичности, образности. Это Аниш Капур, его «Облачные врата» в Чикаго — невероятные формы, сравнимые с пирамидами в Египте.

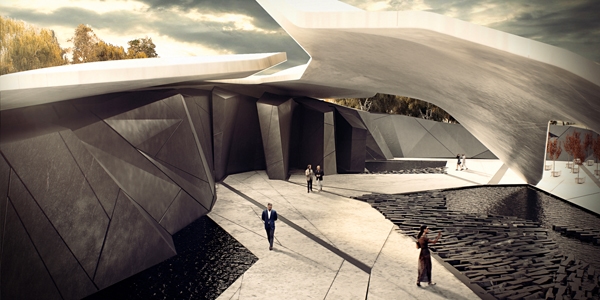

Сейчас архитектура становится монументальной скульптурой насыщенных форм, которые делала Заха Хадид. Целые пластические пространственные сценарии, драматургии со светом, цветом, формой. Мне это очень близко. Но такое возможно только в технологически высокоразвитых государствах. Мы не можем себе это позволить. Мы даже не в состоянии защитить культуру — как основу этого государства.

Общество должно созреть, чтобы давать социальный заказ не только на памятники и монументы. Мы все еще мыслим в парадигме советской монументальной пропаганды. Весь мир уже улетел вперед, а у нас — та же школа, просто раньше лепили одних героев, а теперь — других. Должен измениться сам подход к креативному мышлению, появиться понимание работы с архитектурным и ландшафтным пространством. Осознание, что скульптура — это необязательно памятник, могут быть другие формы, иные эстетические возможности и образы.

ШО Каковы предпосылки к тому, чтобы мы вышли из старой парадигмы?

— Для этого надо создавать культурную среду. Сколько за время независимости Украины появилось крупных музеев? Ноль. Сколько мы говорим о музее современного искусства в Киеве? Двадцать лет. У нас есть хорошие коллекции в ужасных хранилищах. Общество должно понять, что без культурного пространства наш духовный иммунитет будет уничтожен. Запрос на это огромен, а его удовлетворения нет. Частные галереи, ивенты, директора музеев — все единично.

ШО Твой монументальный проект «Бабий Яр». Расскажи о нем.

— Я так и не смог его воплотить и, наверное, не смогу. Работая над концепцией этого проекта, мне приходилось «лечить пространство». 12 лет назад меня пригласили в жюри, и я предложил свое видение этой сложнейшей задачи. С этим невероятным адом может справиться только невероятный свет изнутри! Тут вопрос не во мне. В 2009‑м мой проект победил в конкурсе, хотя это были только наметки.

Почему я за это взялся? Перед смертью мой дед рассказал мне историю. У нас интернациональная семья. Во мне течет семь кровей, еврейская тоже. Я не знал. Дедушка, отец моей мамы, скрывал это. В 1905 году мои предки жили в белорусском местечке под Гомелем. Когда начались еврейские погромы, мою прабабушку и прадедушку черносотенцы привязали к хвостам лошадей и протащили по улице. Их убили на глазах детей. И у меня что‑то сработало на генном уровне. Я подумал, не будучи архитектором, но работая с формой, с пространством, что смогу создать невероятный пластический сценарий, который должны воспринять не я, мои коллеги, а те люди, которые там лежат. Такая у меня в голове и сердце была сверхзадача.

Можно много говорить о Холокосте, для меня есть лишь несколько мест в мире, где это реально было. В Киеве случилось первое чудовищное массовое истребление евреев. После сделали все, чтобы это место исковеркать. Мы приходим в Бабий Яр, и там, кроме тяжелой энергии, почти ничего нет. Когда эта энергия зашла в меня, я понял, что почувствовал. Мне захотелось накрыть эти мертвые тела. Возникла идея талеса — молитвенной ткани, парящей над Бабьим Яром. Это было практически невозможно. Даже Заха Хадид еще не построила Центр Алиева, который в чем‑то напоминает мои эскизы. Я это почувствовал и придумал раньше.

Со мной начали происходить мистические вещи: появлялись какие‑то посланники, возникали знаки. Я понял: Украина не имеет права делать этот комплекс местечково. Когда ко мне обратились люди Виталия Кличко, я сказал, что надо делать международный архитектурный конкурс. Я был членом жюри этого конкурса, ожидал чего‑то невероятного, но оно не произошло. Проект, который выиграл, объективно был лучшим, но он был холодно продуманный, в нем не было души. Это было убежище. Осенью 2019 года международные доноры, Фридман, Хан, группа олигархов пригласили Илью Хржановского, который делал проект «Дао», стать художественным руководителем мемориала Холокоста в Бабьем Яру. С трудом понимаю, как может режиссер, пусть даже талантливый, этим заниматься. Ну какие опыты над людьми можно делать в Бабьем Яру? Какие психологические опыты можно делать в аду? А создать архитектурную драматургию он не может, он в этом ничего не смыслит. Это — тупик.

Мне кажется, должна быть интернациональная коллаборация, не внутренние эгоистические представления, а переливание одной крови в другую, тогда найдется правильное решение. И очень высокие технологии. Должен идти чувственный диалог, но диалог профессионалов, которые самодостаточны и не станут использовать этот проект, чтобы стать известными. Это место не о крике, здесь должен быть шепот человечества перед убитыми, шепот, что человек это допустил. Я об этом думаю много лет.

Когда я был в Яд Вашем, меня поразила не его продуманная архитектура, а детская комната. Ты заходишь в черное пространство, где горит пять свечей. За счет зеркал ты попадаешь в Млечный путь, и голос читает имена убитых детей и страны, из которых они. И не надо никаких экспериментов, тебя накрывает так, что дышать трудно. И в Бабьем Яру надо найти язык не для мозгов, а для души, тогда сюда будут прилетать люди со всего мира. Это будет история для всех. Как национальный мемориал и музей 11 сентября в Нью-Йорке — великий памятник жертвам теракта, где живая вода падает в бесконечность. Вот это сила образной монументалистики, бесконечного драматургического сценария. А то, что ты получил билет надсмотрщика, а другой — билет жертвы — пошлость и бред.

ШО В 2001 году была твоя персональная выставка «Алтарь детских снов», на которой ты представил одноименную работу. Я возле нее долго ходила, рассматривала каждую фигуру. В твоих снах зашифрованы универсальные смыслы, образы.

— Сам проект задумывался как блюдоискушения. Почему «Алтарь детских снов»? У меня был девиз: «Когда я ем, я глух и нем». Сейчас для меня это философская фраза. И я сделал эти блюда-искушения. Человечество всегда искушает само себя. Его внутренний эгоизм порождает прожорливость, которую нельзя остановить. Я специально создал сумасшедший коктейль, который взбила Вселенная, где головки детей падают на блюдо с текстами разных цивилизаций. Напротив «Алтаря детских снов» должен стоять стол с яствами — «Блюда третьего тысячелетия». Главное блюдо — эгоизм. Из него вырастают остальные — тщеславие, зависть, ложь, жадность…

ШО Во многих твоих работах есть текстуальная начинка. Это намеренный прием? Что для тебя текст?

— В священной книге сказано: «В начале было слово, и слово было Бог». Но это была «буква неизвестного мне алфавита». Она сейчас стоит у меня на выставке. Добавь к ней шарик и получишь человека. Эта работа называется «Литера». Именно буквами как знаковой системой люди начали выражать свои мысли и чувства. Через буквы мы передаем информацию. Изучая алфавиты Вавилонии в керамике, видя, как эти знаки‑символы кочевали с одного континента на другой, я подумал о том, что нам постепенно давали информацию в разных точках земного шара. Сейчас Мексика меня просто прибила, для меня там открылся космический портал.

ШО К какому источнику энергии ты подключился в 2020‑м в Мексике?

— Не я подключился, меня подключили — вернули в детство через страх. Я летел в Америку подписать бумаги по моему благотворительному фонду, и решили махнуть в Мексику на пару недель, отпраздновать день рождения. И тут случился локдаун, мы очутились на краю земли, на полуострове Юкатан, в маленькой рыбацкой деревушке Махауаль. Там все и началось.

Я, конечно, понимал, что с планетой не все в порядке, но не думал, что все так катастрофично и безнадежно. Теперь я в этом уверен.

У нас с друзьями была машина, и мы делали творческие экспедиции по полуострову. Ездили в дикие места. Выехали первый раз из деревни. Я весь в мечтах: «Сейчас выйду на пустынные берега, найду какие‑то коряги, ракушки». Я обожаю это собирать. Приезжаем, а там — жопа. Умерший рай. Миллионы тонн токсичного мусора, пластика на сотни километров. Меня порвало в клочья.

Мы начали общаться с дайверами-аборигенами, и они рассказали, что пять лет назад появилась бактерия, убивающая в море все живое, даже кораллы.

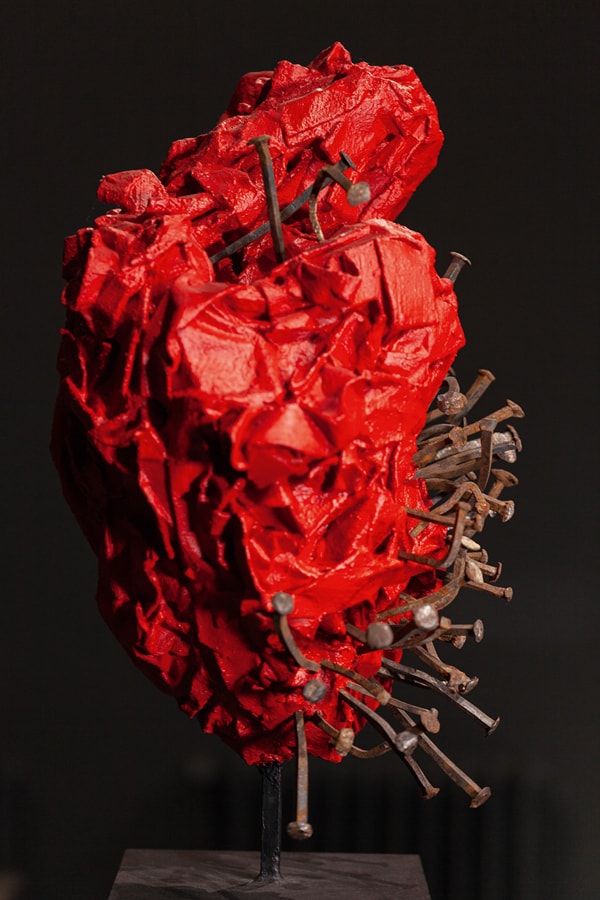

У нас на горизонте был барьерный риф, метров 800 от берега, и когда был отлив, там возникал акрополь — кладбище кораллов. Я туда пошел. Нашел там артефакт, который сейчас буду делать. Такой череп из мозгов — приговор нашей цивилизации. Я хотел его вытащить, но это было нереально. И у меня возникло сумасшедшее желание сделать там храм. И тут пошла мистика. Я встретился с шаманкой, которая сказала, что меня послали сюда, чтобы я им подарил свое сердце. Она все повторяла: курасон! Ну и все! Я начал строить храм на кладбище кораллов. Купил инструменты, нашел точку, сделал профессионально фундамент. Первый день сам таскал и складывал мертвые кораллы. Выстраивал из них храм с колоннами, сквозь которые всходило солнце. Потом мне помогал парень моей дочки, Ваня. Мы вдвоем соорудили это строение. Ваня ушел, я остался что‑то достраивать.

И вдруг подплывает лодка. В ней — три человека. Стоит огромный индеец-майя и говорит мне: «Ты что тут делаешь? Это — мой риф». И у меня случился детский испуг. Меня не страшил громила. Во мне начало говорить подсознательное: «Ты в детстве о чем‑то мечтаешь, что‑то делаешь и вдруг то, что ты сделал, оказывается болью». Я не знаю, что там со мной происходило, но из меня в 60 лет вышел на свет восьмилетний мальчик. Я почувствовал в душе, что совершил какое‑то преступление. И у меня это болело. Из-за того, что я профессионал, этот храм стал главной точкой на горизонте. Его видела вся деревня. Он стоял два месяца, выдержал не один шторм. Я подружился со всеми местными. Там люди очень открыты тонким энергиям. Не знаю, как они считывают с тебя энергетические поля, но это происходит. Меня они приняли не как экспата. Художники для них — некие юродивые души, принадлежащие космосу.

Я создал в отеле своеобразную лабораторию. А для себя решил: «На риф ходить не буду. Наведаюсь перед отъездом. Приду, попрошу прощения, если что‑то сделал не так». И вот настал этот день. Я сделал Сердце из кораллов, покрасил его в ядерный флюоресцентно-красный цвет. Получилось сердце, о котором говорила шаманка. И мы туда пошли с семьей. Я принес свои дары, положил их и остолбенел. Оказывается, вся деревня туда стала таскать разные ракушки. Потом этот майя мне сказал: «Ты нам подарил храм «Сердце кораллового рифа».

ШО Помимо метафизической, ты затронул экологическую тему.

— Это архиважно. Мы сталкиваемся с тем, что в теле планеты уже пошли глубинные метастазы. Если сейчас человечество не одумается, начнутся страшные процессы. Нынешний вирус — только прелюдия к банкету смерти. Природа переродится, но уже без нас. В Мексике на это уже больно смотреть. А повышение температуры! Температура воды в океане поднялась на 3‑4 градуса, возникают новые смертоносные бактерии, жизнь начинает мутировать. И это лишь вопрос времени, сколько надо, чтобы нас убрать с этой планеты.

ШО В твоей жизни важную роль играет интуиция. У тебя самого есть некий дар предвидения и умение творить невероятное. Твоя мексиканская история — об этом.

— Чтобы творить невероятное, в тебе должен играть орган. Нужно создавать то, чего не было. Это энергетически-информационные пазлы, которые я заполняю образами. Надо вернуть себе снова незамыленную чувственную энергию ребенка, когда весь мир открыт, ты еще не живешь догмами и правилами. Мне было страшно на рифе потому, что я, возвращаясь в мир ребенка, перешел черту, приоткрывая дверь в пограничный мир без разрешения.

ШО У тебя есть скульптура — сердце, пробитое ржавыми гвоздями.

— Это не просто гвозди. Их мне подарили из храма, им сотни лет. Это сегодняшняя работа — мое сердце, мои переживания, потери, разочарования, боль. Есть гвозди, которые пытались сделать мне больно, но согнулись, я выстоял. В моем сердце нет ни одного лишнего гвоздя.

«Это сегодняшняя работа — мое сердце, мои переживания, потери, разочарования, боль. Есть гвозди, которые пытались сделать мне больно, но согнулись, я выстоял. В моем сердце нет ни одного лишнего гвоздя»

ШО И сколько их там?

— Я не считал. Я просчитываю только чувственную гармонию. При всей боли, все должно быть гармонично. Ты не можешь поменять ни одного мазка, ни одного гвоздя сдвинуть: формула гармонии неизменна. Но для того, чтобы ее найти, иногда надо порвать себе душу, потом сшить ее и снова порвать.