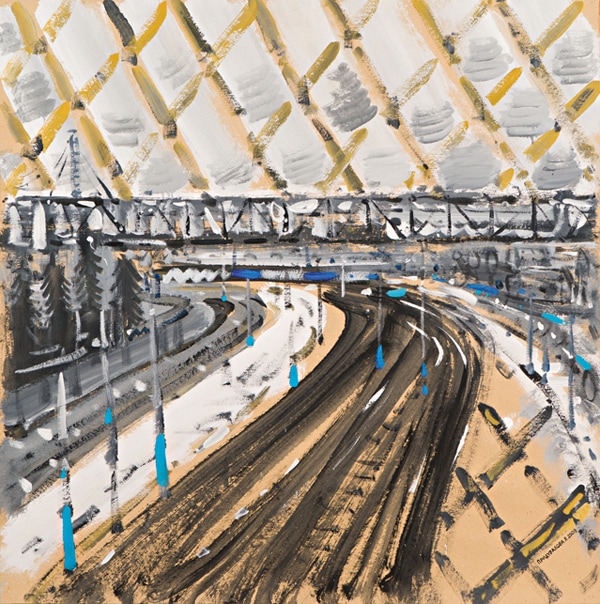

Любовь к Придуваловой сразила меня мгновенно. Это был случайно увиденный, не помню уже где, ее киевский пейзаж. Разноцветный Подол, с синим-синим небом — город золотой, живое, мыслящее, переживающее себя существо. Собственно, ее пейзажи и натюрморты — не столько образы, сколько состояния. Все ее деревья, лестницы, дома, телевышки, цветы и горшки очень чувственны.

Творчество Придуваловой нередко относят к наивной живописи, не знаю уж почему: Лена — профессиональный художник и ничего наивного в ее работах нет. Ни наивного, ни позитивного. Ее оптика устроена гораздо сложнее. Может, критиков сбивает с толку особенная насыщенность цвета и связанные с этим впечатления. Схожие эмоции действительно возникают иногда от детских рисунков. Забавно, что за свои школьные работы по рисованию Лена больше тройки никогда не получала. Она вообще не из отличников, хотя у нее стройная биография, прямой и логичный путь, без особых зигзагов.

Чуткие и внимательные родители, рано разглядевшие в дочери талант. Художественная студия, в которой Придуваловой включила ее фирменный свет и цвет ученица Татьяны Яблонской Ольга Крылова. Республиканская художественная школа, где преподавала Зоя Лерман. Академия, куда Лена целенаправленно поступала на курс к Даниилу Лидеру. Ей действительно здорово повезло — и с близкими, и с родным городом, и с учителями. Но главному мы все равно всегда учимся сами. Дальше — сами.

Придувалова очень похожа на свою живопись — искренняя, чувственная и по-своему переживает реальность. Ее любимый оборот — «мне кажется». «Мне кажется, у меня бы получилось. Мне кажется, я это поймала. Мне кажется, я, наконец, нашла».

ШО В детстве я всегда рисовала домик, солнышко и принцессу. Рисовала ли ты принцессу?

— Ну а как же? Мы все через это прошли. Но в моем случае очень повлиял папа, который во мне культивировал этот интерес. Он сам — несостоявшийся художник и видел во мне свою реализацию. Бесконечно рисовал мне какие‑то открытки, в общем, это был непрерывный процесс, и я с детства себя уже возомнила… Ну раз папа видит во мне художницу, значит, так и есть.

ШО В нашем советском детстве были очень популярны всякие развивающие кружки, ты ходила?

— Я и кружки — это всегда была проблема. Моя некоторая интровертность мешала. От тебя же все время чего‑то хотят, а мне то, чего от меня хотели, было неинтересно. И за мои школьные рисунки выше тройки мне никогда не ставили. То, что надо, у меня никогда не получалось.

ШО Кувшин, ваза, горшок. Горшок должен быть похож на горшок, кувшин — на кувшин, без вариантов — «я так вижу».

— Ну, кувшины я рисую до сих пор… (Смеется.) Наверное, все, что в тебя вложили, никуда не девается. Я вообще прошла вполне заурядный путь профессионального художника. Не было такого, знаешь, озарения — о, талант! У меня был путь. Хотя мне не хватает последовательности, логичности, какой‑то концепции жизненной…

«У меня не было озарения — о, талант! У меня был путь»

ШО А для меня твоя концепция как раз очевидна. У тебя все, абсолютно все является живым, чувствующим существом. Тот же кувшин, цветок в горшке. Что может быть скучнее комнатных растений? Но у тебя это существа, у них разные состояния. У цветка — одно, у горшка — другое. И твой Киев — трепетное, живое существо, и эта чувственность среды и природы всегда тебя выделяет. Ну и цвет, конечно. Тут ты неповторимый мастер.

— Кстати, у меня есть кувшин — а-ля грузинский, который родителям давно подарили, и я его рисую всю жизнь, до сих пор. Вот я, наверное, каким‑то таким путем и иду… Я не пишу просто пейзажей. У меня хранится тысяча папок с разных пленэров, но мне всегда важно было понять, что меня во всем этом цепляет, поймать состояние, а не…

ШО Выехали на этюды, стали и рисуем.

— Да! Я так не могу. Мне надо почувствовать, где тут я.

«Я прочла ночью с фонариком под одеялом „Муки и радости“ Ирвинга Стоуна и поняла, что все. Это мой шанс»

ШО Твое детство прошло в Новой Дарнице, которая не могла на тебя не повлиять.

— Дарница тех времен — ни село, ни город, ощущение какого‑то зависания между, сумасшедшие сады с георгинами, наша улица вылетала прямо в лес, сейчас там Парк партизанской славы. Мы жили практически в лесу, где водились лоси и дикие кабаны… А потом я прочла ночью с фонариком под одеялом «Муки и радости» Ирвинга Стоуна и поняла, что все. Это мой шанс, мой путь.

ШО Книжка о Микеланджело на тебя так повлияла, что ты решила окончательно идти в художники?

— Я решилась, наконец, пойти в студию, и это, конечно, было связано со страданиями. Потому что коллектив, от тебя опять чего‑то хотят… Там нам, кстати, опять ставили какие‑то горшки, от них же невозможно было никуда деться. Студия находилась на Ленинградской площади, и это был уже настоящий город-город.

ШО Это правда, что ты дважды поступала в художественно-промышленный техникум и тебя дважды валили на диктанте?..

— Я думаю, дело не в диктанте, им же надо было кого‑то срезать…

ШО А что, большой конкурс был?

— Очень! Я поступала на рекламный факультет — мне казалось, что это ближе к живописи, и именно туда было больше всего желающих. Я шла после восьмого класса и после девятого, и перед каждым поступлением ездила на подготовительные курсы из Дарницы на Киквидзе тремя трамваями, 25 закоулков… И дважды не удалось.

ШО Такое упорное невезение в нежном возрасте может подрубить веру в себя.

— Так оно и подрубило, ровно на неделю. После второго неудачного раза все, что можно, я уже выплакала, меня, как могли, успокаивали, и папа, видя мою невменяемость, предложил попробовать в РХСШ (Республиканская художественная средняя школа. — Ю. П.) — там позже начинались экзамены. Я попробовала, поступила в архитектурный класс, потому что два живописных были недоступны, и вот тогда уже все стало на свои места.

ШО Ты, наконец, попала в свою среду.

— Да! И это был вообще взрыв во всех отношениях. Я, кроме всего прочего, поняла, где мы живем, потому что там учились дети со всей Украины, которой я, сидя в Дарнице, по сути, не знала. В общем, мир распахнулся во все стороны. Но самое главное — художники. Книги, походы по букинистическим магазинам, «Дружба», «Искусство» на Крещатике, кофе, кафе, общение… У нас дома — постоянные тусовки, с ночевками, не знаю, как это все выдержали мои родители.

ШО А с Лешей (украинский художник и график Алексей Аполлонов, муж Елены Придуваловой. — Ю. П.) ты где познакомилась?

— Леша младше, я помню его в РХСШ, но это вообще была какая‑то абстракция… Познакомились мы уже в академии.

ШО А как ты к нему относишься?

— У Леши сложные отношения с миром…

ШО Он еще больше тебя не вписывается ни в какие круги и рамки.

— Абсолютно. Но мне с ним весело.

ШО По-моему, в муже это главное.

— Он очень свободный человек и меня спасает этой своей свободой. В нем есть… Не люблю слово «стержень», но вот в Леше он есть. И я очень люблю его как художника. Парадоксальность и абсурдность его мышления всегда меня удивляет. Никогда не знаешь, что увидишь у него завтра.

«Самый первый сильный эмоциональный контакт — это Врубель в Русском музее. Он меня просто включил тогда во все. Киев, Врубель, фрески, Кирилловская церковь…»

ШО С родителями тебе повезло, с учителями, с выбором профессии, с Киевом и даже с мужем. Ну завалили на диктантах — с кем не бывает…

— (Смеется.) Я сама могу очень безграмотно что‑то написать, при этом мне всегда друзья подбрасывали свои диктанты на проверку.

ШО Так чужие ошибки всегда заметнее. В академию ты поступала тоже дважды, но шла уже конкретно к Лидеру (Даниил Лидер — выдающийся украинский театральный художник, сценограф и педагог. — Ю. П.).

— Потому что все мое детство — это оперный. Там работала тетя, я все время крутилась и за кулисами, и в зале, и до сих пор каждый год мы с дочерью обязательно должны побывать на «Щелкунчике» и «Кармен‑сюите».

ШО А в драматические театры ты ходишь?

— Ой, очень давно не была, хотя все время читаю рецензии… Понимаешь, я застала еще период лидеровских учеников, а сейчас все это растворилось в силу невостребованности, я не вижу продолжения, контакта ни со школой, ни с театром. Хотя наверняка что‑то интересное в театрах сейчас происходит…

ШО Но Даниил Данилович — бог, скажи?

— Это был бог! Он совершенно не вписывался ни в какую систему, его все‑таки съели, и он ушел, когда мы учились на третьем курсе. В итоге наше театральное отделение считалось каким‑то непонятным отростком на теле академии.

ШО Так ты у него не доучилась?

— Он потом вернулся. Но я не доучилась. Однако даже два года общения с ним были очень важны и повлияли абсолютно на все. Он последовательно проводил свою линию, мы с первого курса контачили с театральным институтом — кто‑то делал постановку, и мы должны были к ней все придумать. Дважды в неделю мы с Даниилом Данииловичем встречались, и он рассказывал о том, что где происходит, и эти встречи всегда становились событием. Ради этого общения я, собственно, там и оказалась.

ШО А тебе хотелось рисовать для театра? Мне кажется, это совершенно не твоя стезя.

— Не моя, но я позже это поняла. Я ж с детства жила в опере, пересмотрела все спектакли, это был для меня выход в параллельный мир. В академии я делала эскизы, связь с литературой, с драматургией меня очень цепляла, и, с одной стороны, Лидер, а с другой — я понимала, что не хочу уже больше никуда.

На живопись было не поступить, станковая меня вообще не увлекала. Правда, я собиралась ехать во Львов в декоративно-прикладной, но родители не пустили. Тогда я ужасно из‑за этого переживала, а сейчас не жалею. Я оказалась в нужное время в нужном месте, почти все нынешние звезды — это наш курс.

ШО А с Подервянским Сергеем Павловичем, еще одним нашим корифеем-классиком, как у тебя сложились отношения?

— Сергей Павлович с третьего курса вел у нас рисунок. Он был очень дисциплинированным и пунктуальным человеком, и в частности из‑за этого со многими не контачил. Например, с Борей Егиазаряном у них был бесконечный конфликт, потому что Боря ни разу не пришел вовремя на занятия, а Сергей Павлович не мог этого понять…

У меня же с Подервянским сложилось, причем не только во время учебы. Он мне очень нравился как художник, из всей той плеяды живописцев, и чисто по‑человечески у нас не возникало проблем. Он и после института ходил на все мои выставки, дал мне рекомендацию в Союз художников.

ШО А кто на тебя сильнее всех повлиял? Я читала, что Матисс…

— Я тоже. (Смеется.) Все любят Матисса, но повлияло много факторов и много художников, плюс жизнь продолжается, взгляды меняются, не может быть всегда кто‑то один. Но самый первый сильный эмоциональный контакт — это, конечно, Врубель в Русском музее. Он меня просто включил тогда во все. Киев, Врубель, фрески, Кирилловская церковь…

ШО Киев как тема когда у тебя появился?

— Я думаю, мне не хватало какой‑то концепции, при этом все со мной происходило в одной среде — и бабушка, которая многое рассказывала про старый Киев и водила меня всеми своими любимыми тропами, и тетя, и оперный, и Врубель, и Лидер, и в какой‑то момент, наконец, все сошлось. Мои первые «киевские» гуаши сейчас кажутся мне странными — я, конечно, придумывала себе Киев, это все тоже начиналось с некоего театра. А еще я поймала себя на мысли, что все, от чего я хотела всю жизнь бежать: базары, сады, бабушки, окраины, — опять меня настигает. Я вновь в это погружаюсь.

ШО Потому что это твоя стихия. А от себя не убежишь.

— Иногда просто смешно. Думаешь: надо сходить на выставку, в кино, развеяться или эмоционально подпитаться. В итоге я выхожу из дома и оказываюсь где‑нибудь на Троещине, на каком‑то блошином рынке, развале, причем я не еду что‑то покупать — мне просто жизненно необходимо окунуться в эту атмосферу. Сесть в метро, выйти на Житомирской… Какая‑то болезнь, замкнутый круг, сумасшествие…

ШО У тебя есть любимые места в Киеве? Как ты вообще воспринимаешь все, что с ним происходит?

— Любимые места все время меняются. До неузнаваемости. Андреевский я уже не воспринимаю. Не потому, что я такой ретроград, мир пошел вперед, а я осталась и сижу. Не в этом дело. Город другой совсем. А ты помнишь прежние места, где проходила твоя жизнь, и ничего этого уже нет. Совсем недавно ходили от одной точки до другой, и уже тошнило от кофе и лимонного ликера, но ничего нельзя было пропустить…

На Львовской кофейня была культовым местом, сколько там митців собиралось каждый день! А с кинотеатром «Заря» сколько всего связано! А сколько мы сидели на склонах Днепра! Ну Ярославов Вал пока держится, если поснимать балконы… Городецкого… Когда приезжаешь в Париж, точно знаешь, что вот здесь будет ротонда, которая уже 300 лет стоит и стоять будет…

ШО А Киев будто заново возводят.

— Я не понимаю, зачем столько торговых центров, аптек. Ну на каждом шагу!

ШО Так инфраструктура же. В твоем Киеве, к счастью, инфраструктуры нет, но есть душа и сердце. Поэтому рисуй его больше, живопись влияет на реальность, как любое искусство.

— Безусловно. Но иногда я думаю — вот мои 150 папок, я уйду, что будет мой ребенок со всем этим делать?

ШО А сколько ребенку лет и чем занимается?

— Лиде уже 33, она прекрасно рисует, еще лучше Аполлонова, но, возможно, на каком‑то этапе мы недостаточно настояли… Мне всегда казалось, что если нет этого сумасшедшего чувства, не надо настаивать. Тем не менее Лиду это все как‑то задело, и она окончила искусствоведческий. И занимается, как сейчас принято говорить, культурными проектами…

ШО Тебе хотелось из какого‑нибудь еще города сделать тему?

— Я дважды летала в Америку, куда меня пригласила подруга моего дарницкого детства, и сделала там альбом эскизов. Америку я почувствовала и скучаю по ней. Мне кажется, я могла бы ее рисовать.

ШО Если бы задержалась там…

— Да. Киев же для меня не что‑то внешнее… Это моя внутренняя история, все, что со мной происходило и происходит, связано с ним, я воспринимаю его как часть себя. А там я не успеваю. Поэтому все выветривается. Я как‑то в один из парижских визитов увидела серию, которую могла бы сделать. Но уезжаешь — теряется связь, и думаешь: ну зачем я рисую все эти картинки? То же самое было в Литве — я начала там серию световых интерьеров, потом уехала, они так и остались эскизами.

ШО Тебя надо вывозить надолго, чтобы образовались связи и истории. На год в Австралию или в Тибет — и можно ждать серии. Ты на заказ работаешь?

— Меня миновало. На заре молодости Аполлонов сделал пару заказов. А так — нет. Не заказывают. Не знаю почему.

«Не Матисс, а Ольга Ильинична Крылова включила мне цвет»

ШО Группа «Синій Жовтень» (неформальное творческое объединение украинских художников Алексея Аполлонова, Ахры Аджинджала, Алексея Белюсенко, Матвея Вайсберга, Елены Придуваловой и Бориса Фирцака. — Ю. П.) существует?

— Уже нет, к сожалению. Ну, может, сделаем еще какую‑нибудь выставку когда‑нибудь, не знаю…

ШО Когда ты поняла, что цвет — твоя фишка?

— Я все время, наверное, в этом направлении шла, мне было интересно. Еще в школьные годы, когда все ходили в студии, я попала к Ольге Крыловой — ученице Татьяны Яблонской. Ольга Ильинична осталась, по непонятным для меня причинам, практически незамеченной в нашей истории живописи. Вот у нее все строилось на цвете и на свете, я мгновенно включилась, и мои работы сразу кардинально поменялись.

Поэтому не Матисс, нет, а Ольга Ильинична Крылова включила мне цвет. Она же нас потянула впервые в Седнев зимой, я еще в школе училась. 20 градусов мороза, нас там никто не ждал, поселили в недостроенном здании, без отопления… Вечером мы писали натюрморты и друг друга. А днем Ольга Ильинична выгоняла нас на этюды, которые мы делали задубевшими пальцами. И я вернулась в Киев с непередаваемым ощущением: «Я — художник!»

ШО Одно из твоих увлечений — куклы-мотанки, древние украинские обереги…

— Началось все с того, что я купила книжку художника Александра Найдена, в которой и прочла про них. А у моей подруги, живущей в Лондоне, как раз тогда родился ребенок, и я не знала, что ей подарить. Сложно придумать подарок человеку, у которого все есть. Так я сделала свою первую мотанку. После чего подруга заказала мне их уже много для своих друзей. И я наделала тогда очень разных, мне было интересно со всем этим поиграть. Для мотанок же достаточно всяких тряпок, можно из халата сшить.

ШО Они же обязательно без лица должны быть? Такой Малевич…

— Да. Ничего личного, индивидуального.

ШО А ты веришь в их сакральность?

— Ну какая сакральность, Юля, перестань, я просто ловлю кайф, когда их делаю. Но если кто‑то верит — на здоровье. Все, во что мы верим, работает.