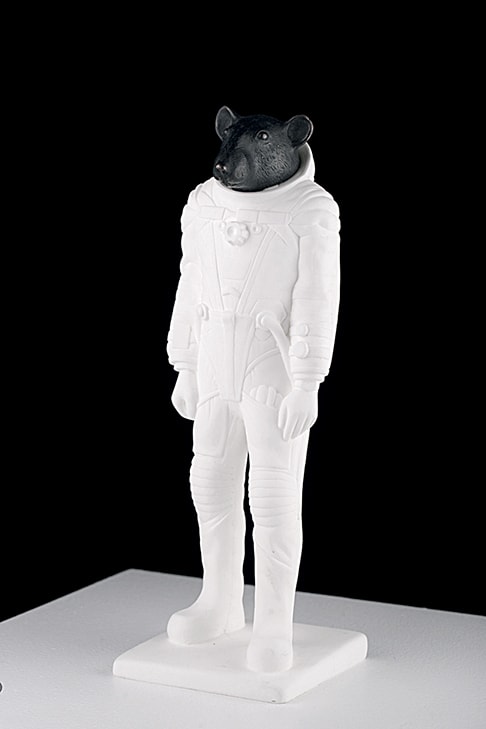

Известный скульптор Денис Прасолов родился в Украине, но волею судьбы оказался в Санкт-Петербурге, где и прижился. Работы Дениса словно отвечают на следующие вопросы: «Что значит мыслить веществом? Как говорить его объемом и поверхностью? Как быть понятным, не прибегая к речи? Можно ли в искусстве не философствовать и не валять дурака?»

Критика категории глубины

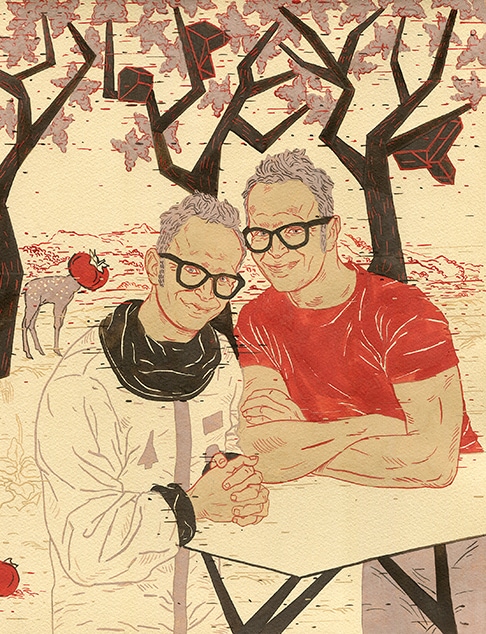

У Лидии Гинзбург была емкая и в некотором смысле шутливая формула для обозначения связей нового, нарождающегося на наших глазах искусства, и традиции, становящейся рано или поздно классической: «Ничего не падает с Луны», — обычно говорила она, давая оценку стихам или прозе. И я понимал ее слова как утверждение связности всего нового, его глубокого укоренения в культуре, и таким образом — поступательного движения цивилизации. Я об этом вспомнил, чтобы объяснить характер своего интереса к объектам петербургского скульптора Дениса Прасолова, которые я встречал на выставках Отдела новейших течений в Русском музее, в той или иной степени отслеживающего текущее искусство. Он буквально просиял еще в 2004 году на выставке «Домашние и дикие. Анималистика в русском искусстве XVIII — XXI веков» в Русском музее, выставив «скелетные» отливки пасущихся лошадей: на просвет они были элегантны, словно почеркушки рисовальщика группы «13» (Милашевского или Юркуна), успевшего запечатлеть одной горелой спичкой прелесть едоков травы, и одновременно страшны, как оживший диагноз ненасытных животных внутренностей, высвеченный глумливым сканером УЗИ. И воплощенные в литье пасторальные арабески анималиста, и техногенный цинизм вуайера нервировали, надо сказать, необыкновенно. Именно тогда сложился, на мой взгляд, вектор, главенствующий в творчестве художника: у этих скульптур словно не было физической оболочки, выраженной границы, однако метафизическое животное нутро ферментировало ее в подобие анатомического препарата, фиксировало какую-то внутреннюю плотность, то есть оборачивало невидимое, но подразумеваемое. Таким образом, у скульптуры-скелетона без объемной поверхности граница все время созидалась, потому что зрительский взгляд не мог не домысливать ее, если так можно сказать о зрении. Именно таким образом скульптор «критиковал» категорию глубины, выворачивал вещественную утробу объемного объекта, обычно глубокомысленно скрываемую в скульптуре под поверхностью, он отважно перемаркировывал внешнее и внутреннее и на наших глазах овнешнял полое, которое всегда агрессивно. «Ничего себе лошадки, мирно пасущиеся на лугу», — подумал я. И тогдашнюю тему тотального овнешнения, такой особенный «месседж творца», не отметить было нельзя.

Оболочки и поверхности — вторичны

Надо сказать несколько слов о фоне, на котором существовал и существует современный скульптор, наследник, так сказать, великих дел «монументальной пропаганды». Действительно, прошлое монументальное изощрение (не хочется употреблять слово «искусство»), завалившее советские города и веси непроницамыми объемами упырей, настаивало на сверхзначительности сокрытого под одежным реквизитом невидимого. Эта монументальная (по уровню в массе своей ремесленная) практика буквально вопияла, что оболочки и поверхности суть вторичны по отношению к внутреннему, никому не видимому монолитному «телу», отлитому из неподъемной мешанины смертолюбого пафоса и веры в светлое будущее. Естественно, что материал политически «мстил», представая созерцающему населению «пустым местом» и источником анекдотов независимо от того, чем был на самом деле: бронзой, сталью, чугуном или камнем, героем, тираном, космонавтом, ударником или бойцом.

С другой стороны — монументальное «диссидентство», с трудом пробивавшее себе социальную дорогу, оказывалось преимущественно порождением назидательного рисования, тоже анекдотического по большей части, утрировавшего монументальный объект. И как правило, пластическая, какая-то пластилиновая лексика таких «диссидентов» в той же степени унижала используемый материал, превращала его в лучшем случае в ювелирное штукарство, а как правило — в ремесленную галиматью. То есть вполне существовала точка совпадения между «диссидентами» и обычными монументальными пропагандистами.

Поле, где мог так или иначе действовать серьезный скульптор, простиралось между «портретизмом», жанром, столь необходимым скорбящим родственникам, и анимализмом — находящимся якобы вне политики. Тут не разгуляешься. Не говоря уже о трудоемкости процессов и дороговизне материалов.

Мне всегда было ясно, что у объектов, отлитых Денисом Прасоловым из бронзы, акрила или резины, есть некий овнешняющий градиент, который позволяет трактовать их равновесную тяжесть, сокрытую в завершенной оболочке, как эмоциональный порыв, как противоречие их очевидному внутреннему угрюмству. У скульптора всегда получается, что «закрытые» объекты наделены некой невидимой гашеткой, прикосновение к которой чревато для зрителя нешуточным аффектом, главное — обнаружить ее на скользкой поверхности скульптуры. Ведь гравитация, распластывающая и прижимающая все к земле, в этих тяжелых, невзирая на размер и материал, объектах сбоит, так как вступает во взаимоотношения с дискурсом человеческого, имеющим прямое отношение к нашему созерцающему чувству.

Вот бронзовая голова младенца, поименованная тремя цифрами — 15.08.1769. Она обретает равновесное положение, неустойчиво прикорнув на левой щеке, будто только так и возможно, как выскользнувший из кручения волчок. И в этом странном, провокативном склонении заключена не критика симметрии, а считывается вектор головокружения-вертиго, вытолкнувший в обозначенный день и час Наполеона, буквально вырвавшегося из материнской утробы. Неустойчивое физическое равновесие скульптуры словно аккомпанирует тотальной закрытости головы, будто еще не связанной с внешним миром. Набрякшие веки сомкнуты, рот плотно сжат, ноздри неподвижны. Эти состояния домысливаются зрителем, чей взор буквально скользит по какому-то нагрублому и навощенному лицу младенца, замыкая равносторонний треугольник — символ конечного равновесия, когда жизни уже нет. Этот обход можно совершать бессчетное число раз, потому что сам «младенец» пребывает внутри своей совершенной головы-утробы и не ответит на наш изучающий взор. Он еще не овнешняет собой поверхность, не дарит ее смыслами своей пока не состоявшейся жизни, но каким-то непостижимым образом — он уже жив. Как представляется мне — из-за напряженной трактовки объемной поверхности, задающей направление взору зрителя, буквально поскальзывающемуся на ней. И в этом состоит парадокс данной скульптуры, вернее — апория. И я ловил себя на том, что, разглядывая ее, начинал непроизвольно считать про себя, как в глубоком детстве, — ну сколько еще мгновений можно вот так жить, совершенно не дыша по своеволию.

Художник словно провозглашает пластический закон, по которому сотворенный им объем на наших глазах делается произведением, скульптурой: внутреннее может стать внешним, лишь всегда пребывая внутри.

Съедобный наш не брат

Вот новая работа Дениса Прасолова — «Nuf Nuf», поросенок, привставший на кончики копыт, как на пуанты, и замерший в этом аттитюде, из-за блеска скользкой поверхности он кажется бронзовым, но на самом деле он отлит из резины и тряско реагирует на малейшие колебания. Он являет собой абсолютный объект, изысканно и трепетно прорисованный и воплощенный в апофеозе равновесного безразличия. Как ни парадоксально, но в этой скульптуре действуют те же законы, что и в голове новорожденного Наполеона. Апология критического равновесия — непонятно, какой следующий шаг совершит этот поросенок: сорвется с места, присядет, завалится на бок или падет на тяжелую голову к метафизической кормушке. Не ясно и кто он таков по сути своей: выдрессированная модель, позирующая скульптору, охотничий трофей, воровская добыча или покупка. Он растяжим, как плотское вещество резины, из которой отлит, но одновременно он монументален, так как состоит из спокойных эпюр и посему глумливо прекрасен в любом ракурсе как путти, залетевший в дворцовый покой неслышимым дроном. Он также — животен и не несет никаких следов художнического психологизма, так как съедобен и явно не брат нам, достойный сожаления. Поза, в которой он запечатлен, говорит лишь о немотивированной вспышке, возможном побеге, рывке, прекрасном движении, могущем обрадовать только нашу хищную сущность наблюдателя; когда, привстав на задние копытца, этот резиновый Nuf Nuf сольется со своим античным пращуром, сияющим в Неаполитанском археологическом музее.

Вообще почти все образы Дениса Прасолова можно толковать как трофеи. Эмоция скульптора — полное владение вещью, как добычей в ловитве. И ему совершенно чужды чувственные проекции, так как единственное, что его искренне занимает — овнешнение внутренней сути вещества добычи, будь то зверь, птица или человеческая голова. Он настаивает на таком языке, где нет слов, что совершенно правильно, так как речь не способна проницать мир плоти, из которой будет изваяна прекрасная желанная вещь, могущая просиять нам смыслом благорасположения.