Об искусстве Леонида Цхэ

Социальное и поэтическое

Художник, хочет он того или нет, всегда обслуживает время, ему никогда не удается замкнуться от его социальной инверсии, какой бы способ существования он ни выбирал: жить, отвернувшись и делая вид, что ни к чему отношения, кроме «прекрасного», не имеет, или же открыто критикуя властный модус различными способами — комментируя, ища способы диалога, напрочь все отрицая, или, наконец, глумясь и издеваясь. Социальное время просачивается через любые прорехи вещества, так как оно — отверсто. Вот и искусство Ленида Цхэ, молодого петербургского артиста в самом высоком смысле этого слова, ведет с нашей поденщиной непрерывный диалог, неслышный и незримый, но от этого не менее внятный.

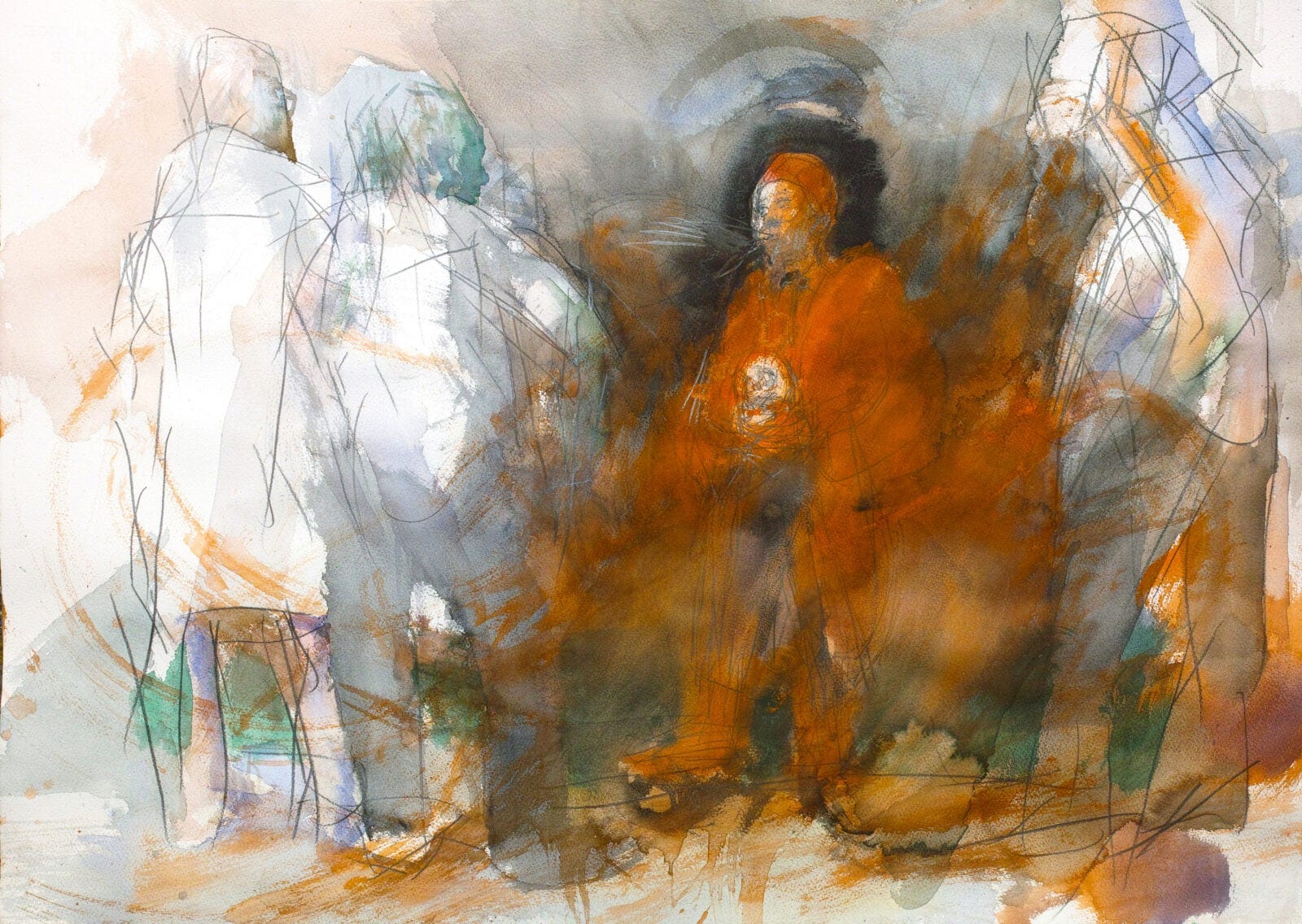

Он — блистательный выученик Академии художеств, мгновенный наиточнейший рисовальщик и чуткий нервный колорист, прошедший школу Андрея Пахомова, на сегодняшней артистической сцене выглядит как совершенно отдельная фигура, не имеющая к ленинградско-петербургской диатрибе никакого отношения. Когда я первый раз увидел его выставку в Namegallery «Неопетербург», то первая мысль моя была: ну откуда же он такой, невероятно свежий и незамутненный, взялся? Самое главное, что я уразумел: помимо ошеломляющей искренности была сила социального резонанса, будто он знал тайные характеристики электорального вещества новых жителей государства, природу их безразличия и меру самоуглубления. В этом была какая‑то нехудожническая точность, странная мудрость. И вместе все это на зрителя действовало безотказно. Это — как в настоящей поэтической пьесе — точность считываемого слововыражения (понимаемые в тексте слова) поддерживается (в согласии или в противоречии) непостижимым трепетом синтаксиса, доступным только открытой душе и не имеющим меры. Я прибегаю к этой аналогии, так как стихи в культуре имеют куда более глубокую историю толкований, чем объекты живописи.

Нежный критик

Живя сейчас в мире разливанного фейка, — когда простое известие зачастую не проясняется до элементарной истины, сколько источников и комментариев к нему мы бы ни просмотрели, — я вдруг обнаружил, что Леонид Цхэ повествует, сам того не желая, именно об этом парадоксе сегодняшнего дня. И ему силами классической живописи, не прибегая к повествовательной лексике, удается дать трепетную критику момента!

«Леонид Цхэ показывает, что все‑таки фокус истины можно навести и на этот мир, и самое важное и дорогое от нас не ускользнет»

Он показывает, что все‑таки фокус истины можно навести и на этот мир, и самое важное и дорогое от нас не ускользнет. К примеру: многие живописные сюжеты его картин (обычно это масло на хосте большого формата) считываются как бы через стеклянную витрину — гастроном ли это с группой покупателей, аскетическая комната ли, где пребывает некий житель в полном отрешении, фантазия ли в палладианском духе с замершей компанией на фоне гармоничного строения. Ему удается выразить, сделать видимым тончайший, едва уловимый оптический (а можно сказать, и критический) барьер физически непроницаемого стекла. Это разделение чрезвычайно важно для художника, так как оно, с одной стороны, отграничивает и остраняет запечатленное действие с трепетом неясной атмосферы, парадоксально насыщенной жесткими тропами коммуникаций, схваченными острым взглядом рисовальщика, а с другой — общее зрелище всего холста словно омывается холодом отвлеченного, но неуемного вуайеризма, потому что мы точно знаем, что нас, глядящих, никому не опознать, сколь долго мы бы ни глазели на чужое и сокровенное.

Это удивительный прием — точный и жестокий, а посему эстетически безупречный — предстает новым законом художеств. Действительно, как отвечать на ложь? Высокомерно не впуская ее в себя, когда она стала всепроникающим эфиром, или примечая и критикуя путем описания, извлекая из нее небывалые модальности и эссенции, годные для строительства искусства…

Давняя школа

Интересно провести параллели искусства Леонида Цхэ с практикой художников группы «13», объединившихся в конце двадцатых годов и прибегавшим к «моментальному» рисованию, зачастую используя в качестве инструмента сам физический символ мгновенности — огарыш спички, вроде не остывший от огня. Они словно пытались опередить документализм фотографии и кино, что им замечательно удалось, и они как никто смогли донести до нас, помимо зримого, подвергаемого хищной ловитве, еще и ускользающую и недоступную эротическую специфику послереволюционного времени, сжимавшего створки к кануну 30‑х, и даже запечатлеть акустический портрет переуплотненного жилого пространства городов и вакуум оставленных выселок и предместий.

Как ни удивительно, эти же директории просматриваются и у Леонида Цхэ, совсем не похожего на камерных Милашевского или Дарана, но чувствующего пробег мгновенного столь же остро и скрупулезно. Быстрый черный штрих Леонида Цхэ подозрительно напоминает неостывший уголь того приема, такой мгновенный аркан, набрасываемый на оптическую добычу. Я всегда обращал внимание на эротизм и особенную красоту моделей художников «13‑ти», таких упырей окраин, чья прельстительность открывается лишь в динамике — в незавершенном широком жесте, в чуткой охотничьей позе, пусть они даже зачастую кажутся спящими. Таков же и мир моделей Леонида Цхэ — они заняты выяснением каких‑то смутных отношений, о которых вслух не рассуждают, так как язык компромисса близости дорог и нерасточаем. К тому же они, эти фигуранты, увидены не документальным глазом, а раскатаны по прозрачному, отграничивающему стеклу и предстают всегда таинственным действом, одновременно незавершенным и отчужденным.

Чистая палитра

Интересно, как художник сегодня оказывается в оппозиции к снова навязываемому властью коллективному телу, которое, мнилось, сдулось само по себе в конце семидесятых одновременно со всей комсомольской байдой, ставшей к тому времени очевидной профанацией. Особенные ценности, за которые ратует нынче власть посредством пропаганды — семейные, национальные или религиозные, — на самом деле совершенно не выражены, так как при общем фейковом замесе оказываются сразу в сфере подозрительного вымысла, предстают манипулятивными, то есть обратными себе. А вот розыски идентичности вне госрегулирования предстают на этом фоне ценностью в абсолютном смысле. И потому герои чуткого Леонида Цхэ (на самом деле не «герои», а оптические флуктуации его сплошной живописной речи) тоже находятся в сложном ореоле искреннего цвета, как будто постоянно загоняющего себя в фокус, и трепетной беглой линии, в одинаковой мере достоверно точной и недосказано таинственной. Они как бы все время обретают истинный, пока неизвестный им, пол, не приближаясь к нему ни на йоту. В этом — несомненное очарование размытого гендера таких — не сразу обнаруживаемых в брожении цвета — персон, их манкая подвижная травестия и безмерное трогательное самоуглубление. Эти модальности и придают холстам художника новое измерение, соотносят их с сегодняшним днем, выделяют уникальную выразительность новейшего часа.

Леониду Цхэ удается оставаться чистым живописцем, невзирая на практику «перформативного рисования», которую он проповедует. Это когда группа натурщиков застывает в самой случайной конфигурации, что и дает художнику возможность освежить сам композиционный поиск, разрушить классическую догму натурного рисования, предстать парадоксальным, но при этом удивительно сбалансированным, не выспренно статуарным, а как бы текучим. Мне это напоминает рисование Джованни Пиранези всяких измышленных узилищ с компаниями сидельцев, оказавшихся в фокусе светового потока или же наоборот — в полных потемках, и по воле рисовальщика замерших там в вычурных аттитюдах, усугубляя общее напряжения мрачного тюремного сюжета.

Он истово выражает, яро живописует почти нематериальное — само созерцание, вглядывание, и недоуменный собственный взор делает сюжетом своих колористических штудий. Он как поэт «пишет» сюжет одновременно с написанием всей пьесы, и незавершенная эмоция, так занимающая его, живописца и рисовальщика, — то самое, что не поддается схватыванию и конечному описанию. И может быть, именно поэтому пейзажные фоны его картин, территории действия, почти всегда напоминают классицистский просцениум — вполне вмещающий в себя и храм вроде Парфенона, и какое‑то подобие палладианской виллы. «Действие будет разыграно в лучших декорациях», — предупреждает нас художник. И конспект этой сцены в силу узнавания «высоких» аксессуаров: античных колонн, барочных фасадов, пропилей или руин только усиливает убедительность действия, запечатленного или измышленного им в их пленительной странности. Ну, что они там творят? — спрашиваем мы и понимаем, что ответ на этот вопрос разрушит всю прельстительную хрупкость изображения.

Промысел взора

Наблюдая и подсматривая, Леонид Цхэ прибегает к гротескной лексике, давно укоренившийся в петербургском искусстве, но совершенно без тени издевательства или глумления. В его трансляции лексика абсурда со всеми вывертами и насмешкой оказывается уже вполне лирическим способом выражения, преисполненным сочувствия. Я все время схватываю графическую точность изображения его моделей, словно специально замершего на грани карикатурности, и точность фокусировки (остановленные на лету жесты, неравновесные позы, какое‑то общее вертиго, и мгновенно схваченная мимическая выразительность) показывает нам не тщедушных малых сих, застигнутых художником за суетой, а людские тела, будто переживающие лучшее из всего арсенала доступных им чувств — недоуменье как условие собственного существования. Интересно подметить, что фигуранты Леонида Цхэ схвачены им, при всей их несводимости к какой‑то одной модальности, в состоянии визуальной неопределенности, в промежуточном действии, в эмоциональной неясности, но обязательно — накануне точного укола, который все должен прояснить и поставить на свои места. Словно я ожидаю укола и само ожидание уже причиняет боль, которую я должен распознать, еще не почувствовав. Примерно то же самое, что в созерцании фотографии Ролан Барт именует пунктумом.

«Леонид Цхэ прибегает к гротескной лексике, но совершенно без тени издевательства или глумления»

«Пунктум — это что‑то вроде смысловой точки, которая не поддается точному определению, его невозможно передать, он рождается лишь в субъективном восприятии; пунктум нельзя создать или вызвать намеренно, его появление всегда спонтанно и непредсказуемо». (Р. Б.)

Когда я рассматриваю персонажей драматургии художника, то всегда наталкиваюсь на одно и то же чувство, к которому он словно подталкивает меня. Это — соболезнование, не в том смысле, что я обязательно должен кого‑то из изображенных пожалеть за какой‑то видимый недостаток (Лидия Гинзбург по этому поводу высказалась довольно едко, что жалось возникает благодаря «литературной» примете, содержащей в себе нечто вроде истории неразделенной вины), а «собирающееся» на совершенно иных основаниях. Это лучше проиллюстрировать классическим примером: всем известный Св. Себастьян, пронзенный несколько раз стрелами, изображается, к примеру, Антонелло да Мессиной в надмирном отчуждении, совершенно нестрадающим. Он то ли уже опочил, будучи вопиюще прекрасным и посему живым, то ли надменно не заметил нанесенных повреждений. Но чем больше понимаешь степень его «бесчувствия», тем больше соболезнования он, изображенный столь чувственно, вызывает. Так и в фигурах Леонида Цхэ вдруг схватываешь прелесть созерцания, данную совершенно незначительному, случайному лицу, и понимаешь почти на травматическом пределе, какая чудесная жизнь переполняет этого персонажа, с какой точностью она выражена — не портретными чертами или какими‑то иными особенностями, а общим очерком, очарованностью, открытием в субъекте столь прельстительного потенциала, что сомнения в его божественном происхождении не возникает. То есть он, этот зримый человек, не увиден, а промыслен.