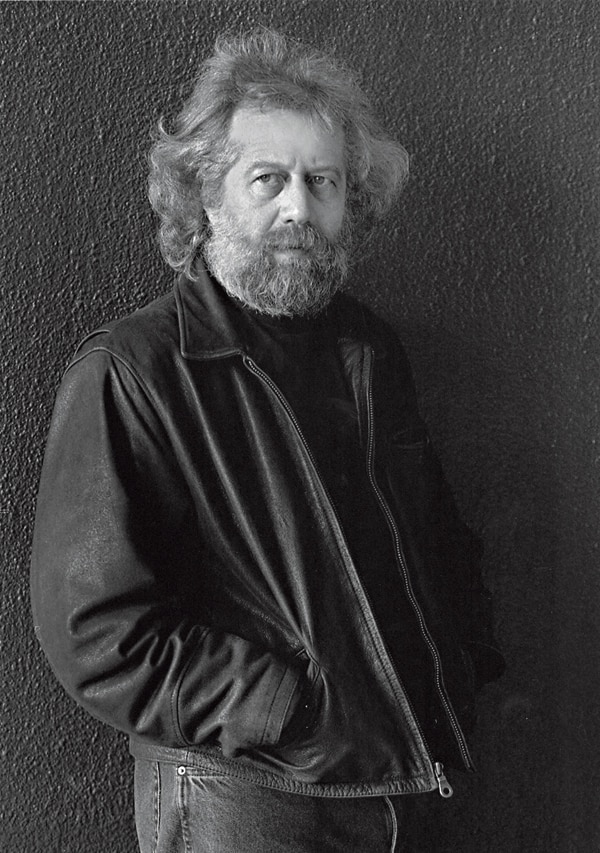

Владимир Гандельсман (1948, Ленинград) — поэт, переводчик. Автор более двадцати поэтических книг. Окончил Ленинградский электротехнический институт, работал инженером, сторожем, кочегаром, гидом, грузчиком, преподавателем русского языка. С 1990 года живет между США и Россией. Лауреат премий «Либерти», «Русской премии», «Anthology», «Московский счет».

Исчезновенья чистый отдых.

Пока глядишь куда‑нибудь,

трамвай, аквариум в Господних

руках, подрагивает чуть.

(«Апрель»)

ШО Кажется, что здесь речь не столь о величии, сколь о хрупкости (а также тонкости и объемности) замысла. Однако к концу многих ваших стихотворений неизбежно возникает мысль именно о величии последнего. Причем этот достигнутый при помощи «подручных», повседневных деталей эффект превращения обыденного в высокое представляется как бы случайным качеством вашей поэзии, вроде «побочного продукта», и оттого оказывается еще более действенным. Чего больше в вашем мироощущении: хрупкости или прочности бытия, уязвимости или стоицизма живущего?

— «Исчезновенья чистый отдых…» — написано сравнительно недавно, лет десять назад. Наверняка что‑то похожее встречается на протяжении всех моих поэтических трудов и дней, но я вспоминаю одно из ранних стихотворений: «В георгина лепестки уставясь, / шелк китайский на краю газона, / слабоумия столбняк и завязь, / выпадение из жизни звона…» Детский опыт выпадения из жизни, момент беспамятства, который и позже выпадал мне и случается изредка сейчас. Это не какой‑то исключительный случай — не сомневаюсь, что подобное состояние знакомо всем. Но не все, возможно, придают ему исключительное значение. В детстве оно возникает из необъяснимой тоски, из маеты, из незнания, чем заняться, из какого‑то томления неприменимости, а позже — из совершенной твоей неумелости и ненужности в деятельном социуме. Ребенку делают прививку, чтобы он в дальнейшем не болел корью или чем‑то еще. «Прививка» обморока, о котором речь, — с обратным знаком. Приближение к небытию, к неизвестному, к тайне; не зря Мандельштам писал, что «мы в детстве ближе к смерти, / чем в наши зрелые года», и хорошо, если у взрослого человека эти приближения повторяются. Попытка познания тайны небытия обостряет и возвышает тайну бытия, наделяя его необычайной ценностью, а познающего — ощущением хрустальной хрупкости этого мира. Он есть, секунда — и его нет. Я отвечаю на ваш вопрос. Хрупкость и уязвимость, но не противоречащие стоицизму, наоборот — воздвигающие его.

Вы говорите об эффекте превращения обыденного в высокое как о случайном качестве моих стихов. Если так, то это соответствует непреднамеренности, случайности выпадения «из жизни звона», из повседневной деятельной глухоты в слух. На этом месте я вспомнил завершающие строки из давнишнего стихотворения, где я пишу о женщине: «…со стороны ты — небыванье / на этом свете, / так отрешенно смотрят дети / из забытья».

«Попытка познания тайны небытия обостряет и возвышает тайну бытия, наделяя его необычайной ценностью, а познающего — ощущением хрустальной хрупкости этого мира»

ШО Мотивы многих ваших стихотворений — детство и воскрешение (например, «Воскрешение матери», стихи, посвященные отцу, и другие стихотворения). Томас Венцлова как‑то сказал, что вы — «один из немногих, кто вправе ощущать себя дома в поэзии, причем не только в русской и не только в современной». Но, выражаясь по‑набоковски, чувствуете ли вы себя «дома в своем прошлом»? Если да, то кто вы в доме, который вы же и воскрешаете: относительно пассивный созерцатель или все‑таки созидатель, строитель, демиург? Насколько существенен для вас зазор между документальной правдой и художественным вымыслом?

— В стихах все происходит в настоящем времени, пусть даже глагол — в прошедшем («Я вас любил…»). Для того, кто пишет, — всегда в настоящем, а для читателя — и через сто или тысячу лет, если это великое произведение. Тютчеву в стихотворении «Вот бреду я вдоль большой дороги…» тяжело, у него «замирают ноги», и мы физически переживаем боль тютчевской утраты, и у нас замирает не только душа, но и ноги. Более того, наши переживания удвоены лермонтовским «Выхожу один я на дорогу…», а затем утроены Георгием Ивановым: «И Лермонтов один выходит на дорогу / серебряными шпорами звеня». Это пример не однозначного прошлого, но умноженного, пресуществившегося в умноженное настоящее. Реальность стихотворения сильнее реальности.

Мой случай (я опять‑таки подчеркиваю неисключительность моего случая) таков: я чувствую себя дома только там, где я уже бывал, но ничего не чувствовал. Я говорю о стихах, которые возместили прежнюю бесчувственность (обморок) обостренным чувством сознания. Слово «вдохновение» нынче не употребляется, но это именно оно. Если человек воистину при жизни, в точке, где бытие вспыхивает и на его глазах становится небытием, то он взволнуется и обретет истинную речь в том искусстве, которым он владеет. А если он не человек искусства, он обретет просто себя, что никак не меньше какого‑либо самовыражения с помощью слов или кисти.

Ни он, ни я не пассивные созерцатели, но и создателем или демиургом назвать себя не решусь. Я записыватель явившихся мне слов.

Вы спрашиваете о соотношении документальной правды и вымысла. Простите мне обилие цитат, но что поделаешь… Я вспомнил пушкинское «над вымыслом слезами обольюсь», а затем и всю «Элегию», где гениально выражено все, что я пытался сказать. В частности, вот это: «Но, как вино — печаль минувших дней / В моей душе чем старе, тем сильней».

Есть абсолютная документальность вымысла. Рембрандт никогда не видел возвращения библейского блудного сына, но на полотне… Да хотя бы пятка левой ноги стоящего на коленях сына выдает, что художник все это видел и писал с натуры. То же происходило у Тициана с его светящейся Данаей и Зевсом, пролившимся золотым дождем.

ШО Говоря о поэтических истоках, поэта принято спрашивать о любимых поэтах и писателях, но гадать о ваших литературных корнях и пристрастиях можно, опираясь на написанное вами. Поэтому хочется спросить о менее очевидном — о значении смежных искусств: влияют ли на вашу поэзию музыка и живопись? Если да, то какие произведения и как именно?

— Вопрос легкий и трудный. Легкий, потому что и музыка, и живопись — влияют. Трудный, потому что в смежных искусствах я дилетант. Я там не прихожанин, а захожанин.

Кто‑то, глядя на портрет, запечатлевший известную личность, говорит «похоже» или «не похоже», имея в виду форму носа или цвет глаз. Бывает фотографическое сходство, но портрет мертвый. И наоборот: бывает уловленная и живая суть при отсутствии абсолютного внешнего сходства. Я не до такой степени неуч, чтобы этого не знать, но судить о содержании цветовых отношений, о чувстве материала у художника, о нюансах музыкальных созвучий вряд ли имею право.

Элементарное эмоциональное восхищение красотой услышанного или увиденного дает элементарный толчок к соучастию, к созиданию на языке своего искусства. Наверное, музыка — высшее проявление творящих сил человека, и однажды, слушая какую‑то божественную музыку, я молча, внутри себя, воскликнул: «Какой ужас, что я не композитор!»

Если говорить не о поверхностном импульсивном влиянии, которое оказывают на меня живопись или музыка, то следует говорить о языке этих искусств. Язык живописи — краски и цвет, положенные на плоскость холста. Реальностью является не то, что перед мольбертом, а зрение художника, то, как он видит реальность, и, как правило, на холсте изображено нечто, чего в окружающем мире нет. Откуда взялся красный конь Петрова-Водкина и голый отрешенный мальчик, седлающий его? Откуда там такое немыслимое озеро? Откуда его «Играющие мальчики»? Искусствовед объяснит, что красный конь прискакал из иконы, а мальчики прибежали из «Танца» Матисса. Да, но в природе этого нет, это — в чистом виде — зрение Петрова-Водкина, пусть бравшее уроки у предшественников, но иначе, без традиции и учета опыта прежних мастеров, не бывает.

Материалом поэзии является слово написанное и произнесенное. Сочетание слов в стихотворении — это смысл, звук, графика. Слух улавливает смысло-звук (они не существуют раздельно), зрение добавляет графику. Не знаю, как другим поэтам, но мне необходимо увидеть готовое стихотворение на листе бумаги — оно должно графически соответствовать моему представлению о его прочной «сколоченности», об отсутствии изобразительной рыхлости.

Как в живописи цвет, так в поэзии слово — единственная реальность.

Как нет в природе фортепьянных пьес Шопена или сонат Моцарта, так нет у людей тех сочетаний слов, которыми изъясняется поэт. Кроме самих этих пьес, сонат и стихов. Художник не описывает существующий мир, но свидетельствует о своем взгляде на мир с помощью того языка, на котором говорит.

Вы спросили конкретно: какие произведения влияли? Есть, допустим, влияние (одно из многих) поисков новой музыкальной гармонии в произведениях Шёнберга и его учеников, которые хотели изменить систему тональности. Мысль композитора может опережать его пальцы, и тогда пальцы срываются в погоню за мыслью, нарушая гармоническое течение, и выхватывают опережающую ноту (а могут и вспомнить что‑то из предшествующего), и тогда возникает атональность, элементы какофонии, «сумбур вместо музыки».

Так и в поэзии звук, например, может опережать смысл, и возникает некоторая невнятица, но у великих поэтов этот свалившийся с неба звук затем каким‑то чудом углубляет и высвечивает смысл, а не затемняет его. Вспомните «Разрыв» Пастернака (не зря он занимался музыкой!). Начало — это звуковая атака, еще не обеспеченная смыслом: «О ангел залгавшийся, сразу бы, сразу б, / И я б опоил тебя чистой печалью! / Но так — я не смею, но так — зуб за зуб! / О скорбь, зараженная ложью вначале, / О горе, о горе в проказе!» Потом все прояснится, но сейчас вот эти «буря и натиск».

Есть и у меня подобный опыт. Не сравнимый с приведенным и, вероятно, не слишком удачный, но есть.

Есть также стихи, написанные под влиянием живописцев Ренессанса на тему распятия Христа («Диптих», «Распятие»), но я сейчас не вспомню имя художника, с которого «писал» эти вещи, есть стихотворение «Ракурс» — и это Андреа Мантенья и его «Мертвый Христос» («Художник написал ступни Христа, / пропахшие сухим песком и кровью, / и двинулся по плоскости холста / к предполагаемому изголовью…»). И есть стихи, связанные с работами питерского художника Анатолия Заславского, очень близкого и дорогого мне человека.

«Материалом поэзии является слово написанное и произнесенное. Сочетание слов в стихотворении — это смысл, звук, графика»

ШО Вы согласны с пушкинским: «Ты сам свой высший суд; / Всех строже оценить умеешь ты свой труд»? С Пушкиным, как известно, соглашался Бродский и даже выстраивал иерархию собственных стихотворений (среди своих лучших назвав «Бабочку» и «Ист Финчли»). Какие стихотворения попали бы в вашу первую тройку?

— Ответ на первый вопрос: да, согласен.

Что касается второго вопроса, то в моем «Видении» (это небольшая поэма) — три части, пусть они и сойдут за «первую тройку». Почему? Потому что там, как мне кажется, присутствуют основные темы и смыслы моих писаний в технически сложном, но строгом и ясном исполнении. Поскольку бог троицу любит, добавлю еще дважды: как мне кажется, как мне кажется…

ШО Складывается впечатление, что, при всем отсутствии ощущения «надмирности», для вас отклик (не только в столбик, но и в строчку) на события дня сегодняшнего, на злободневное, сиюминутное — пустая и потому недопустимая трата себя, разбазаривание душевных сил. Где бытует поэт? Насколько для него важно происходящее и проживаемое в настоящем — в социологическом, не в частном смысле?

— Если бы я позволил себе поэтический отклик на злободневно‑сиюминутно‑социальное, то он захлебнулся бы в ярости. Ничего хорошего из такого захлеба не получается. Тем не менее у меня есть цикл «Краткая история мира» (в древнеисландском изводе, в древнерусском и древнеримском), и она, эта история, мне представляется историей сегодняшнего дня. Вот одно из стихотворений оттуда:

— Нам, рабам твоим, раболепствовать,

а тебе, царь, свирепствовать,

чтоб картинностью зла

любовался всякий из своего угла.

Пусть земля стоит на крови, черна!

Истязай же превычурно,

запирай на засов,

но не вздумай покинуть нас, послушных псов.

Погуби совсем, но не брось, ни-ни,

и петлистым ухом прильни

к небесам — слышь, они

молят: будь с народом своим бессрочны дни.

• • •

С дитятей и котенком — в детстве я,

и с ними тихо и безвестно

единством времени и действия

скреплен, и места.

(«Смотрю: дитя котенка тискает…»)

ШО Медлительность и подробность переживания, широта и глубина мгновения, его соразмерность вечности (при отсутствии авторской «позы» и вообще всякой окаменелости), постепенное расширение точки в объемное, плотное, насыщенное пространство — таковы ваши стихи. Алексей Цветков писал об этой вашей способности «воспарения» из «тесноты точных реалий [… ] в мир почти бестелесной абстракции». А какова жизнь — тоже неспешна, детальна и несуетна или же интенсивна и скороспешна? Как она сочетается со стихописанием — отвлекает ли, питает, дополняет?

— Во-первых, спасибо за такую характеристику моих стихов. Одно из них я бы мог впрячь в ту самую «тройку», о которой выше, — стихотворение «Память», посвященное вам, потому что навеяно вашими стихами. Это моя ответная благодарность и, как вы понимаете, не формальная, но «Памятью» прожитая.

Насколько повседневная жизнь совпадает или сочетается со стихотворчеством… Она стала неспешней и менее суетной, ведь я больше не служу. Могу ли я сказать «лета к суровой прозе клонят»? (Смешно, но Пушкин впервые написал «лета клонят к прозе» в письме Вяземскому в двадцать три года. А затем повторил это в 6‑й главе «Онегина» четыре года спустя.) У «суровой прозы» жизни свои законы, и они противоречивы. Есть у Валерия Черешни стихотворение «Поэт. Старость» — оно заканчивается строфой: «И пробуешь внимательно смотреть / на смерть свою, с ее внезапным светом, / в котором успевает все созреть, / но силы… силы отняты при этом». Если бы неспешность, детальность и несуетность совпадали с интенсивностью! Любое творчество — это не просто энергия, это избыток энергии, а если ее нет, то нет и жизни — есть существование. Думаю, что чередование «да» и «нет» неизбежно в любом возрасте, а углубляться в мой конкретный случай — как часто я пребываю в дурной спячке или в счастливом бодрствовании — не стоит. Все как у всех. Кстати, может быть счастливая спячка и дурное бодрствование. Бог знает, когда должно происходить схождение благодатного огня, но бог Аполлон, которому поклоняется художник, поставляет благодать как попало, поэтому Марина Цветаева справедливо писала о пути поэта: «Твоя стезя, гривастая кривая, / Не предугадана календарем!»

В том стихотворении, строки из которого вы процитировали в начале вопроса, есть четверостишие:

Не молотильщик я, не веятель,

не штукатурщик я со шпателем.

Как Бог, я был рожден свидетелем,

не созидателем.

Мне представилось, что ветхозаветный Бог не был Создателем, но и не препятствовал самозарождению жизни (не мог препятствовать, поскольку до человека Его не было, и таким образом Он стал свидетелем). А все, что самозарождается (в том числе стихотворение), не предугадано календарем.

ШО Вы переводили Уильяма Шекспира, Льюиса Кэрролла, Эмили Дикинсон, Уоллеса Стивенса, Уистена Хью Одена, Ричарда Уилбера, Энтони Хекта, Джеймса Меррилла, Имона Греннана, Луизу Глик, Томаса Венцлову и даже (ныне слегка поверженного) детского поэта Доктора Сьюза… К слову, вы, на мой взгляд, присутствуете в каждом переведенном вами тексте… Если бы появилась обратная возможность и один из переведенных вами поэтов мог бы перевести ваши стихи, кто бы, по‑вашему, наиболее точно совпал с вами, — разумеется, не стилистически и безотносительно масштаба дарования, а согласно мироощущению?

— Из перечисленных вами поэтов, которых я переводил, для переложения своих стихов на английский я бы выбрал Уоллеса Стивенса. Переводы из него я даже включил в свою первую книжку «Шум Земли».

Вот он, этот шум:

На всю пустыню — льва кровавый рык,

пески как кровью вскормлены, их запах

пусть привлечет соперника царю.

Царь — таковы повадка, грива, пасть —

бретер непревзойденный. Трубным ревом

распарывает слон ночной Цейлон

и просыпает дробный свет лагун,

как жемчуг, в бархат ночи. И губастый,

под цвет корицы, ропщет среди гор

на летний гром разлапистый медведь…

В другой вещи Стивенс восстает против человеческого желания как такового, против желания что‑то иметь или — наоборот — не иметь. Человек ведь одержим желаниями… Стихотворение заканчивается так:

…это желанье мощное зимой,

на склоне дня, все тише, все темней,

и в ауре плутает куст жасмина,

и слышен чистый гимн календаря.

Желанье знает: нет того, что в нем,

и силится себя задуть под утро.

Так утро гасит лунный свет и сон.

Еще в одном его произведении звучит тоска, вызванная тем, что все разъединено, все само по себе, вразброд, что мир остается неопознанным, не знающим себя, и Стивенс, стремящийся проникнуть в суть, пишет:

Но вот Земля, где первый лист — есть повесть

о листьях, как о птицах — воробей,

как этот камень — повесть о камнях,

проникни их, проникни эти формы,

подобные другим. Они умрут.

Мне дороги эти стихи, так что если бы я востребовал вернуть долги у тех, кого переводил на русский, я, повторяю, выбрал бы Уоллеса Стивенса.

Вы сказали о моем присутствии в переводах. Надеюсь, что так и есть. Переводчик — исполнитель, сравнимый с исполнителем чьей‑то музыки. Есть Бах Рихтера, а есть — Гленна Гульда, и это совершенно разные постижения гения. Иначе и быть не может. Чем значительнее автор, тем больше вариантов прочтения и тем лучше для слушателя или читателя: он видит подлинник с разных сторон и постигает его объем и глубину полноценней.

Я предлагал одному издательству свои переводы сонетов Шекспира. Тот, кому я предлагал, ответил (не читая!), что этого добра так много, ну будет еще один перевод — зачем? Какая глупость! Чем больше их будет, профессиональных, конечно же, тем лучше. Впрочем, глупа его отговорка, а дело скорее всего не в глупости, а в финансах.

Точный, но безличный перевод мне как читателю не нужен. Для этого есть подстрочник. Рильке в переводе Пастернака — это и Рильке, и Пастернак, и это потрясающие работы.

«Единственный путь изменения мира — изменение себя. Любому дана возможность превращения из существователя (слово Гоголя) в человека»

ШО Михаил Шишкин писал в книге эссе «Пальто с хлястиком»: «Границы, расстояния, воздух делают со словами чудеса. Очевидность, натуральность любого русского звукосочетания на Малой Дмитровке не пропускается сюда таможней. Лишенные там самостоятельного существования слова здесь будто приобретают вид на жительство, из средства становятся субъектом словесного права. Любое русское слово звучит здесь совсем не так и значит совсем не то. Так, наверное, в театре смысл любой сказанной фразы изменится, если поменять декорации». Как сказывается отрыв от родной языковой среды на вашем поэтическом языке?

— Не очень понимаю Михаила. Если вы живете в иноязычной стране и общаетесь с аборигенами, зачем вам русский язык? Если вы общаетесь там с русским на русском, то он вас поймет адекватно. Проблема может возникнуть, если вы преподаете русский и ваш студент дорос до определенного знания языка, но в России никогда не был… Не знаю, что имелось в виду.

По-моему, для тех, кого интересует русский язык, отрыва особого нет благодаря необозримым возможностям интернета. К тому же я ежегодно провожу в России по несколько месяцев.

ШО Отвечая на один из вопросников (если не ошибаюсь, журнала «Знамя»), Михаил Гаспаров написал, что свобода — это «осознанная необходимость: ошейник, на котором написано, неважно, чужое или мое собственное имя»; а на анкетный вопрос «где бы вы хотели жить?» — ответил коротко и исчерпывающе: «Взаперти». Какое определение свободе дали бы вы? Когда вы ощущаете себя свободным? Сказалась ли каким‑либо образом на вашей (не)свободе пандемия?

— Михаил Гаспаров повторил Спинозу. Он осознавал необходимость исполнять свое предназначение: быть филологом-классиком, стиховедом и т. д., — и в этом осознании была его свобода. Кабинетный ученый живет взаперти, все верно. Верно и то, что это «взаперти» не круглосуточное. Но желание — понятное, потому что любая социальная жизнь — обуза, предполагающая компромиссы, сноровку, ложь…

Для продолжения разговора позвольте опять процитировать Пушкина. (Вообще я знал о существовании этого поэта с детства, но я мог жить без него. С большим опозданием ситуация изменилась в лучшую сторону. Я говорю это на тот случай, если наш разговор прочтут молодые люди. Нельзя не перечитывать Пушкина раз в неделю.)

Вы помните его строки «На свете счастья нет, но есть покой и воля…» О чем это? Ведь все наоборот: счастье есть, а покоя и воли нет. Так заведено в мельтешении материального мира. Однако речь у Пушкина идет о духовном пространстве, не о материальном (которое нам изменяет, потому что изменчиво), но о незыблемом и — если ты не святой — недостижимом. В этом контексте счастья как неколебимого события нет, а значит, нет и вовсе, покой и воля — неколебимы, потому они есть, и — навсегда. И все происходит не столько «на свете», сколько «на свету»… Они есть, но — еще раз — для обычного человека недостижимы. «Воля» у Пушкина — свобода. (Есть и другое значение у «воли» — волевое действие, и двойное понимание слова точно соответствует определению свободы как осознанной необходимости. Это замечательно интересно, но это в скобках.)

Ответ на ваш вопрос: очень редко чудесная и лучезарная свобода нас посещает, но ее нет как неизменного духовного пространства, которое есть у просветленного — навсегда — человека. Так что точнее, исходя из вышесказанного, назвать это не свободой, а счастьем. Оно, как Аполлон, является мимолетно и когда хочет.

О пандемии. Огромное событие и внятное напоминание, что уничтожение жизни на земле — секундное дело. Но человечество это не остановит. Для одних ковид — страх и уныние разобщенности, которые с течением времени проходят (skype, zoom, вакцинирование и пр.), другим — наплевать, третьи умерли и молчат. Разновидностей не так уж много.

Я по мере возможности соблюдаю предписания врачей и ученых. Многочисленные ограничения меня не радуют, но и не травмируют.

ШО Напоследок вопрос довольно прямолинейный, но вполне закономерный и даже ожидаемый в разговоре с поэтом, издревле считавшемся пророком: куда катится этот мир? Можем мы (да и нужно ли?) что‑то изменить, предотвратить, исправить?

— Я не считаю, что мир куда‑то катится. Он уже там.

В переписке со своим другом я упомянул одного нашего современника, весьма знаменитого пожилого человека, и мой друг написал:

«Когда по телевизору я увидел этого параноика, я вспомнил историю про комсомольца, рубившего икону и кричавшего священнику: „Ну вот, и никакого наказания мне от твоего Бога не будет!“ На что священник резонно отвечал: „А какое наказание тебе еще нужно?“ Да, получить в старости такое искажение человеческого облика — хуже наказания не придумаешь».

Можем ли мы что‑то изменить? Множественное число — «мы» — здесь, я уверен, не годится. Единственный путь изменения мира — изменение себя. Любому дана возможность превращения из существователя (слово Гоголя) в человека. Тот «любой», кто этого не сделал, не достоин не только жизни, но и смерти. Он достоин того, что с ним происходит.

В заключение я хочу поблагодарить вас, Марина, за вопросы, на которые мне было интересно отвечать.

Вопросы задавала

Марина Гарбер — поэт, эссеист. Родилась в Киеве. Эмигрировала в 1989 году. Магистр искусств. Автор четырех книг стихотворений. Член редколлегии «Нового Журнала», член редакции журнала «Интерпоэзия». Училась в Италии, жила в Люксембурге. Преподает итальянский язык и культуру в университете Лас-Вегаса, штат Невада.